身為一個無法抗拒街頭巷尾香氣召喚的貪吃鬼,我對臺灣小吃的愛,簡直刻在骨子裡。蚵仔煎、肉圓、滷肉飯... 每一樣都讓我魂牽夢縈。但說也奇怪,走得再遠,肚子餓得慌時,腦海裡第一個浮現的,常常就是那碗最簡單、最樸實的「陽春麵」。不是什麼山珍海味,卻有著神奇的魔力,一碗下肚,暖了胃,也暖了心。今天,我就來跟大家掏心掏肺,聊聊這碗看似簡單,實則處處藏著門道的「陽春麵」。你準備好聽我嘮叨了嗎?咱們從「食譜」開始聊起吧!

目錄

食譜:古早味與新靈魂的對話

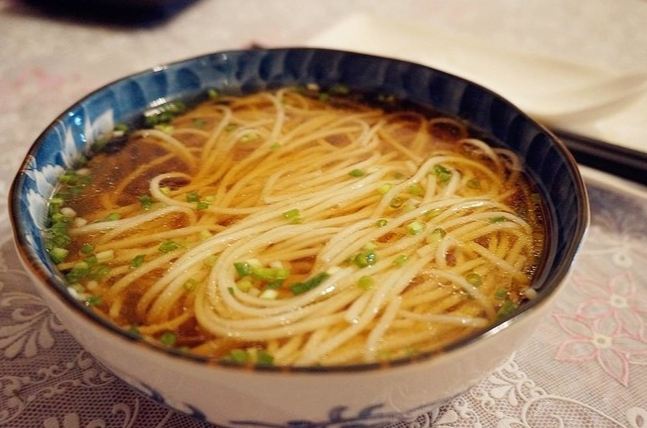

很多人聽到「陽春麵」,腦海立刻跳出「清湯掛麵」四個字,覺得嘛,不就是麵條加點醬油湯,撒點蔥花?有啥好講究的?我以前也這樣想,直到自己開始認真研究、動手做,才發現大錯特錯!一碗真正能撫慰人心的陽春麵,食譜的靈魂在於「平衡」與「層次」。

古早味經典版:

這個版本追求的是純粹的懷舊風味,重點在於熬得一鍋好湯底和調出一碗好醬汁。它像是阿嬤灶腳飄出的香氣,簡單卻雋永。湯頭通常以大骨(豬或雞)長時間熬煮,取其自然的甘甜與膠質,有些老師傅還會加入蔬菜(蘿蔔、高麗菜梗)提鮮,但絕不搶味。醬汁則是關鍵中的關鍵!醬油是基底,通常會混合不同種類(例如壺底油增香、薄鹽醬油調鹹淡),加上一點點豬油(這可是香氣的靈魂!)、一點點白胡椒粉(提味去腥)、一點點烏醋(微微的酸,讓層次更活潑),比例真的靠經驗和舌頭去試。你說難不難?其實不難,但要調到「剛剛好」,讓人喝一口就停不下來,那真是功夫。回想我第一次調醬汁,手一抖,醬油倒多了,整碗鹹到不行,只能含淚倒掉... 心痛啊,那都是錢買的豬油和醬油耶!

現代創意版:

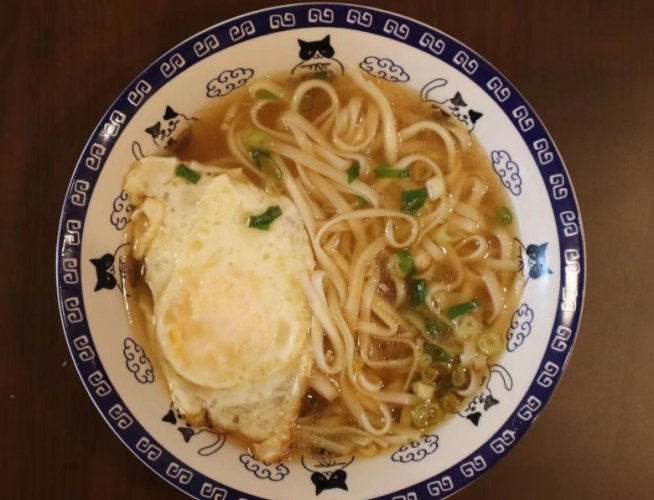

這幾年,許多小店開始給「陽春麵」注入新生命,讓它不再只是「陽春」。湯底可能改用雞骨、魚乾、柴魚,甚至加入蔬果熬煮,走清爽路線;醬汁變化更大,可能加入自製的香濃肉燥(變成陽春乾麵加肉燥)、炸得酥脆的油蔥酥、或是幾片薄切的叉燒肉(這碗就顯得豐盛多了)。這種「新派陽春麵」好不好吃?老實說,我吃過驚豔的,也踩過雷。有些加了太多東西,反而失去「陽春麵」該有的純粹感,變得四不像。但做得好的,確實能讓這碗國民美食煥發新魅力。 我個人還是傾向於古早味,但偶爾嘗鮮也不錯。你喜歡哪一種?

食材:平凡的組合,不簡單的講究

一碗陽春麵的食材,攤開來看,確實「陽春」到不行:麵條、湯、醬油、豬油、蔥花,頂多再加點豆芽、小白菜或兩片薄薄的瘦肉(這通常就不是嚴格意義的「陽春」了)。 但魔鬼藏在細節裡,每樣東西的品質和處理,都直接影響那碗麵的成敗!

靈魂主角:麵條

- 傳統派首選:扁寬白麵(俗稱「陽春麵條」):這絕對是「陽春麵」的標配啊!口感軟中帶點嚼勁,能完美吸附湯汁和醬汁。選購時要注意新鮮度,若麵條有油耗味或煮出來糊爛,整碗麵就毀了!我偏好菜市場當天現做的,口感最好。

- 口感升級選:細拉麵或油麵:有些店家會用細拉麵,口感更Q彈;或用黃澄澄的油麵,帶點鹼水香氣。這算是變奏版,好不好吃就看個人喜好。我自己試過在家用細拉麵煮陽春麵,湯汁掛不住,吃起來就覺得少了點什麼,還是寬麵對味!

- 重要提醒:麵條絕不能煮過頭! 煮到約8分熟(麵芯還有一點點硬度)就要撈起,放到碗裡靠湯汁的餘溫泡到剛剛好。煮到全熟爛,吃到嘴裡就糊成一團,毫無口感可言。這絕對是我血的教訓,以前貪快,麵全倒下去就不管,結果... 你懂的。

精華所在:湯頭

- 主流選擇:豬大骨湯:長時間熬煮(至少3-4小時)是基本! 骨髓的精華、膠質都要熬出來,湯才會呈現淡淡的乳白色,喝起來醇厚甘甜不油膩。熬湯前骨頭要先汆燙去腥去雜質,冷水下鍋,滾了轉小火慢熬,中間要撈浮沫。過程很耗時,但值得!我曾偷懶只用半小時熬湯,結果湯喝起來像洗鍋水... 慘不忍睹。

- 清爽派選擇:雞骨湯 / 蔬菜湯:雞骨湯較清爽,蔬菜湯(蘿蔔、玉米、洋蔥、高麗菜)則更清甜健康。

- 海味點綴:柴魚片:在湯快好時撒一把柴魚片,能瞬間提升湯的複雜度,帶來迷人的鮮香(Katsuobushi的旨味)。但不能久煮,否則會苦。陽春麵的湯頭看似簡單,其實學問很深!

點睛之筆:醬料與豬油

- 醬油:醬汁的靈魂基底。千萬別用廉價死鹹的工業醬油! 選擇純釀造醬油(黑豆蔭油或壺底油最佳),香氣足、不死鹹,帶有自然的甘醇。通常會混合不同醬油調和出最佳風味(例如厚醬油:薄醬油 = 1:1 或 依喜好調整)。

- 豬油:香氣炸彈! 傳統陽春麵的獨特香氣,大半來自這一匙晶瑩剔透的豬油(最好是自己買板油回來炸的,香氣無敵)。現在也有人用雞油或植物油替代,但風味就是不同。豬油拌著醬油,淋上熱湯瞬間散發的香氣,光聞就讓人流口水!拌進麵裡更是香滑無比。怕胖嗎?偶爾吃一次,為了這香氣,值得啦!

- 其他配角:白胡椒粉(提味去膩)、烏醋或工研醋(少許,點出酸香層次)、鹽(視醬油鹹度調整)。比例!比例!比例!真的很重要!太鹹、太酸、太油都會破壞平衡。

不可或缺的綠意:蔥花

- 新鮮的青蔥,切細花! 蔥白蔥綠都要有。最後撒在熱湯麵上,瞬間激發的辛香氣,是陽春麵最後一塊拼圖。記得要用臺灣蔥,香氣才夠。我試過用洋蔥代替(當時冰箱沒蔥),味道完全走鐘,怪怪的。

進階點綴(非陽春但常見):

- 豆芽菜 / 小白菜:燙熟鋪在碗底或麵上,增加口感與營養。

- 瘦肉片 / 叉燒片 (通常這就不算純陽春了)。

- 油蔥酥:炸得金黃香酥的紅蔥頭,增加口感和油香。

臺灣南北「陽春麵」食材偏好小比較:

| 食材專案 | 北部較常見風味/偏好 | 南部較常見風味/偏好 | 我的個人觀察筆記 (非絕對!) |

|---|---|---|---|

| 湯頭 | 豬大骨湯為主,強調醇厚感 | 豬大骨湯亦主流,部分店家湯頭可能偏甜一咪咪 | 甜鹹差異其實沒滷肉飯那麼明顯,主要還是看店家熬功。 |

| 醬油使用 | 偏好鹹香明顯的黑豆蔭油或壺底油 | 同樣重視香醇,醬油選擇更多樣 | 好的醬油是王道,南北都一樣! |

| 豬油 | 普遍使用,視為香氣靈魂 | 普遍使用,視為香氣靈魂 | 豬油是陽春麵的共通語言! 沒豬油,香氣少一半。 |

| 蔥花 | 新鮮青蔥切細花 | 新鮮青蔥切細花 | 蔥要新鮮!爛蔥毀一碗麵。南北無差異。 |

| 麵條 | 傳統扁寬白麵佔絕對主流 | 傳統扁寬白麵為主,但也更常見搭配油麵(尤其乾麵版) | 在臺南點了碗陽春湯麵,上來是油麵,我有點驚訝,但其實也好吃!算是地方特色。傳統派還是愛寬麵。 |

| 額外加料 | 常見簡單燙豆芽或小白菜 | 除了青菜,有時會看到加肉片、肉燥(尤其乾麵)較普遍 | 南部陽春麵「升級」的幅度感覺比北部大一點點? 陽春麵 定義更寬鬆些。 |

| 整體風味印象 | 較強調湯頭的醇厚與醬油的鹹香 | 同樣重視湯頭與醬油,但甜鹹比例上可能更溫和、平衡一些? | 其實優秀的店家不分南北,都能把簡單的 陽春麵 做到極致。重點是「平衡」! |

做法:從水滾到入口的關鍵步驟

終於來到實戰篇!別看步驟好像不多,每個環節都馬虎不得。想在家裡煮碗像樣的 陽春麵,跟著我的經驗(和教訓)走:

- 熬湯是基石: (如果不想熬,可以用高品質的罐裝雞高湯或豬高湯「兌水」救急,但風味當然有差)大骨冷水下鍋,大火煮開,滾約5分鐘,把血沫雜質徹底煮出來,然後撈起沖洗乾淨。換一鍋乾淨的冷水(水量要足,避免中途加水),放入汆燙好的大骨,大火煮滾後立刻轉「最小火」,讓湯保持微滾狀態(就是表面只有小泡泡,不會大滾)。蓋上鍋蓋,留一點縫隙,慢熬至少3小時(4小時以上更好)。熬到一半可以丟點洋蔥塊、拍扁的薑、蘿蔔塊進去一起熬,增加甜味。熬好關火前10分鐘,可以撒一大把柴魚片進去,蓋上蓋子悶著,之後把柴魚片濾掉,湯頭會更鮮!最後用濾網或紗布把湯濾乾淨,加入適量的鹽調基本底味(不要太鹹,因為後面還有醬汁)。這鍋湯就是你的黃金!曾經熬湯時接電話忘了時間,結果湯熬到只剩一半,味道濃到發苦... 超心碎的失敗!

- 調製碗底醬汁: 在「大碗公」裡調味。這是決定整碗麵風味的核心!根據你的口味偏好和碗的大小調整比例:

- 醬油:大約 1.5 - 2 湯匙(混合醬油的話,厚醬油佔多數)。

- 豬油:絕對關鍵! 1 湯匙(喜歡香一點可以加到1.5匙)。那閃亮的豬油啊...

- 白胡椒粉:一小撮(約1/4茶匙或更少),提味就好,別搶戲。

- 烏醋:幾滴(約1/4茶匙或更少),目的不是要酸,而是讓味道更立體、解膩。

- (可選)少量雞粉或味精:傳統有些店家會加微量提鮮,現代人追求天然可省略。

- 煮麵與燙青菜:

- 煮一大鍋水,水要寬(水多),大火燒到徹底沸騰滾開。

- 放入 陽春麵條(一人份約100-120克乾麵),用筷子輕輕撥散,避免沾黏。

- 計時!嚴格計時! 根據你買的麵條包裝建議時間,通常是 3-4分鐘。但不要完全相信包裝!從麵下鍋開始計時約 2.5分鐘 左右就要開始試口感(夾一條出來吹涼吃)。我們要的是 帶點Q度的熟度,約8-9分熟(麵芯還有一點點點硬度,英文叫 Al Dente)。因為等等還要泡熱湯!煮過頭就完蛋,糊糊爛爛超難吃!

- 在煮麵的最後30秒到1分鐘,可以把洗好的豆芽菜或小白菜丟進去一起燙熟。

- 組合與沖湯:

- 麵條煮到理想熟度,立刻用長筷或撈麵杓「俐落」地撈起,稍微瀝掉多餘水分(但不用瀝到全乾),放入 已經調好醬汁的碗中。

- 緊接著把燙好的青菜鋪在麵上。

- 關鍵步驟! 舀入滾燙的 高湯,沖入碗中!湯量大概淹沒麵條再多一些即可(喜歡湯多湯少可自行調整)。熱湯沖下去的那一刻,「滋~」的一聲,香氣瞬間爆炸開來!豬油、醬油、白胡椒、醋的香氣被熱力完全激發,融合在一起,那個瞬間的香味,啊~ 真的會讓人肚子咕咕叫!湯一定要夠燙!才能完美融合醬料並溫熱麵條至最佳口感。

- 最後點睛:撒蔥花與上桌!

- 豪爽地撒上滿滿的 新鮮蔥花!

- 稍微用筷子把碗底的醬料、麵條、湯稍微拌一下(不用太大力,避免把麵拌爛)。

- 完成!一碗簡單純粹,卻飽含溫度的 陽春麵 就在你面前了!

煮一碗完美陽春麵的「地雷」清單:

- 湯頭不講究: 用白開水加味精醬油?拜託不要!那真的難以下嚥。湯是基礎。

- 豬油品質差或省略: 沒豬油就沒了傳統陽春麵的靈魂香氣。用沙拉油代替?味道差十萬八千里。

- 醬油亂用: 用死鹹化學醬油,整碗毀掉。務必選純釀造好醬油。

- 麵條煮過頭: 糊爛麵條是陽春麵的災難!嚴格計時,試吃確認。

- 醬料比例失衡: 過鹹、過油、過酸、過辣(胡椒太多)都會破壞平衡。初次嘗試建議少量多次調整。

- 湯不夠燙: 無法完美乳化豬油和激發香氣,麵條也會不夠熱乎。

- 蔥花不新鮮或沒切細: 爛蔥或粗大的蔥段很扣分。新鮮細蔥花是必須的!

Q & A:關於陽春麵,你可能還想知道...

Q:陽春麵一定要加豬油嗎?覺得好油膩怎麼辦?

A:傳統做法來說,豬油是靈魂香氣的來源,少了它,風味差異很大。如果覺得油膩,可以嘗試:1) 減少豬油的用量(例如半湯匙)。2) 選用提煉得比較乾淨、雜味少的板油豬油。3) 增加一點點烏醋平衡油膩感。4) 改用品質好的雞油,風味較清爽但香氣不同。完全不加油?那就不是傳統陽春麵的味道了。

Q:在家煮陽春麵,湯頭一定要自己熬大骨嗎?有沒有偷懶的方法?

A:自己熬當然最好!但現代人時間寶貴,偷懶法還是有的:1) 使用市售高品質的罐裝或盒裝雞高湯/豬高湯作為基底(推薦無新增味精的)。2) 用高湯塊或濃縮高湯「兌水」還原(注意鹹度)。3) 用「柴魚高湯包」快速煮一小鍋湯底(加入一點點醬油、鹽調整)。4) 最陽春的偷懶法:用滾水+一點點雞粉+鹽+白胡椒粉+豬油+醬油,但這風味層次就單薄很多了。有時間還是熬一鍋吧,差很多!

Q:陽春麵和「清湯麵」、「切仔麵」有什麼不同?感覺很像?

A:這幾個名字在臺灣確實常混用,界限模糊,地區差異也大。粗略來說:

- 陽春麵: 通常指最「基本款」的清湯麵條,強調醬汁(醬油、豬油、胡椒等)與湯頭的簡單結合,通常只有麵、湯、蔥花。

- 清湯麵: 範圍可能更廣,泛指湯頭清澈的湯麵,醬汁可能比較單純(可能只用鹽、一點醬油),甚至不加豬油,更強調湯本身的味道(如雞湯麵)。配料可能更簡單。

- 切仔麵: 名稱源自閩南語「切仔麵」,更常指一種「燙麵」的烹煮方式(用竹編的「切仔」在滾水中燙熟麵條)。湯底可以是肉燥湯、大骨湯等。在南部尤其臺南,「切仔麵」常指加了肉燥的乾麵或湯麵(如「擔仔麵」其實就是豪華版切仔麵),配料通常比陽春麵豐富一點(豆芽、肉片、肉燥)。