哎呀,說到雞蛋,真是我廚房裡的超級好朋友!從早餐的荷包蛋、午餐的茶葉蛋、晚餐的番茄炒蛋,到點心時間的布丁或蛋糕,哪裡都少不了它。但每次大快朵頤時,心裡總有個小聲音在問:「這樣吃,蛋熱量 會不會太高啊?」「聽說蛋黃膽固醇很恐怖?」「一天到底能吃幾顆?」這些問題,困擾我好久啦!所以這次,我可是卯足了勁,翻資料、做筆記、甚至記錄自己每天的蛋料理,就是要把關於 蛋熱量 和營養的真相,弄個水落石出,分享給同樣愛蛋的你!

目錄

揭開雞蛋的熱量面紗:一顆蛋到底多少卡?

我們先來搞定最實際的問題:蛋熱量 究竟是多少?這問題看似簡單,但魔鬼藏在細節裡!讓我來細細拆解: 大小是關鍵!別再傻傻分不清: 你一定有經驗,市場買的蛋有大有小。一顆標準的「大型雞蛋」(Large Egg),重量約莫50公克,它的 蛋熱量 基礎值大概在 70-75大卡 左右。這是一個很實用的基準點。但要是你買到的是「特大號」(Jumbo) 或「小號」(Small),熱量當然跟著變!差個10-15大卡跑不掉。所以下次看營養標示或算熱量,記得先確認蛋的大小!揪咪提醒:買蛋時留意一下重量分級標示唷! 蛋黃 vs. 蛋白:熱量分佈大不同! 這點超~~~重要!一顆蛋的 蛋熱量,絕大部分都來自「蛋黃」!真的不誇張: 蛋黃 (約17g): 貢獻了約 55-60大卡!而且它幾乎包含了所有的脂肪和膽固醇(後面會細談),當然也有超多珍貴的營養素。 蛋白 (約33g): 超級低卡!只有 15-20大卡,而且幾乎都是優質蛋白質和水份。所以那些嚴格控制熱量或只想補充蛋白質的人(像健身狂),常常只吃蛋白。 看到這裡,你是不是也恍然大悟?難怪有些人減肥餐裡只看到白白的蛋白!純粹就 蛋熱量 來看,蛋白真的超友善。各式蛋料理的熱量排行榜!小心隱藏版地雷

光是水煮蛋的 蛋熱量 當然不夠看,我們平常吃的蛋,花樣可多了!不同的烹調方式、加的配料,都會讓 蛋熱量 坐雲霄飛車!我整理了一個超實用的表格,讓你一目瞭然(別被嚇到啊!):| 蛋料理種類 | 一份大約份量 | 估計熱量 (大卡) | 愛吃小薇的真心話 |

|---|---|---|---|

| 水煮蛋 (全蛋) | 1顆 (大) | 70-75 | 最單純!蛋熱量最透明。 |

| 水煮蛋 (蛋白) | 1顆份量 | 15-20 | 減脂好朋友!但...口感有點無聊。 |

| 煎荷包蛋 (無油/少油) | 1顆 (大) | 90-110 | 用不沾鍋真的很省油!邊緣焦脆好吃。 |

| 煎荷包蛋 (正常油) | 1顆 (大) | 120-150↑ | 香噴噴的代價!油吸得比你想的多。(淚的教訓) |

| 炒蛋 (少油/牛奶) | 1顆蛋份量 | 100-120 | 加一點牛奶更滑嫩,蛋熱量增加有限。 |

| 炒蛋 (正常油/美式) | 1顆蛋份量 | 150-200↑ | 美式餐廳那種奶油香爆的...熱量也爆! |

| 茶葉蛋 | 1顆 (大) | 75-85 | 滷汁熱量低,但鈉含量要注意! |

| 滷蛋 | 1顆 (大) | 90-120↑ | 重點是那鍋滷汁!如果很油或有加肉燥...蛋熱量默默翻倍。 |

| 烘蛋/歐姆蛋 (基本款) | 含2顆蛋+少量油/起司 | 250-350 | 體積大感覺吃不多?錯!蛋多、油多、起司多。 |

| 玉子燒 (日式煎蛋) | 一份 (約用2-3蛋+糖+味醂) | 250-400↑ | 甜甜的好好吃,但糖和油是蛋熱量飆高的元兇! |

蛋黃的逆襲:營養價值高到你無法忽視!

我知道,很多人一聽到 蛋熱量 和膽固醇,就想把蛋黃丟掉。我以前也是!覺得蛋白才是精華,蛋黃是負擔。但!!深入研究後,發現自己錯得離譜!蛋黃根本是營養小金礦,丟掉太可惜了!蛋黃到底藏了什麼寶?

頂尖優質蛋白質: 雞蛋的蛋白質被認為是「完全蛋白質」,意思是它含有人體所需的所有必需胺基酸,而且比例超棒,人體吸收利用率超高!比很多植物性蛋白優秀太多了。這對肌肉生長、修復、維持免疫力都超級重要。重點是,蛋白質有一半左右都在蛋黃裡!只吃蛋白真的浪費了一半的好東西。 眼睛的守護神:葉黃素 & 玉米黃素: 這兩種超強的抗氧化劑,專門保護我們的眼睛,過濾有害的藍光,降低黃斑部病變的風險。它們只存在於蛋黃!而且是脂溶性的,跟蛋黃裡的脂肪一起吃,吸收更好。為了我的靈魂之窗,蛋黃絕對要吃! 腦袋需要的膽鹼 (Choline): 這東西超重要!是構成細胞膜、合成神經傳導物質(影響記憶和情緒)、還有協助代謝脂肪的關鍵營養素。很多人攝取都不夠。而蛋黃,正是膽鹼最豐富的食物來源之一!想腦袋靈光點,別錯過蛋黃。 多種維生素礦物質: 蛋黃簡直是維生素礦物質的濃縮包! 維生素 A (護眼、免疫)、D (強骨、免疫 - 尤其難從食物獲得!)、E (抗氧化)、K (凝血)。 維生素 B群 (B2, B5, B12, 葉酸等),幫助能量代謝和神經系統。 礦物質如鐵 (預防貧血)、磷、硒 (強抗氧化)、鋅 (免疫、傷口癒合)。 看看這份對比,就知道蛋黃有多威:| 關鍵營養素 | 主要存在部位 | 重要性 | 小薇筆記 |

|---|---|---|---|

| 優質蛋白質 | 蛋白 & 蛋黃 (約各半) | 肌肉、修復、免疫、飽足感 | 丟蛋黃=丟掉一半蛋白質! |

| 葉黃素 & 玉米黃素 | 只在蛋黃 | 保護眼睛、抗氧化 | 3C族必吃! |

| 膽鹼 (Choline) | 主要在蛋黃 | 腦部健康、細胞膜、代謝 | 容易攝取不足,蛋黃是好來源! |

| 維生素 D | 主要在蛋黃 | 骨骼、免疫、情緒 | 曬太陽不足者的救星食物之一 |

| 維生素 B12 | 主要在蛋黃 | 神經、造血 | 素食者重要來源 |

| 鐵質 (血基質鐵) | 主要在蛋黃 | 造血、攜氧 | 比植物性鐵好吸收! |

| 飽和脂肪 & 膽固醇 | 只在蛋黃 | 爭議點!需注意攝取量 | 後面詳細討論! |

健康吃蛋的聰明之道:美味與身材兼顧

好啦,我們知道了 蛋熱量 的陷阱在烹調方式,也瞭解蛋黃其實是寶。那到底怎麼吃蛋才能既享受美味,又不擔心熱量爆表和健康問題呢?這可是我的拿手好戲!分享幾個我親身實踐、覺得最有用的心法:烹調方式決定熱量命運!

從前面的 蛋熱量 表格就知道,「怎麼煮」比「吃幾顆」更能決定熱量高低!我的優先選擇清單: 1. 水煮蛋: 蛋熱量 最單純!一次煮多顆放冰箱,剝殼隨時吃,方便又安心。沾點胡椒鹽就很好吃。我通常週日晚上煮好一盒,當隔週早餐或點心。(記得別放太久,口感會變差) 2. 蒸蛋: 滑嫩好吃!用電鍋輕鬆搞定。關鍵是水或高湯的比例和表面封保鮮膜(或用盤子蓋)才不會坑坑疤疤。可以加點蝦仁、香菇、毛豆增加營養和風味,熱量增加不多。 3. 少油煎蛋/炒蛋: 神器一:好的不沾鍋! 真的只需要噴一點點油,甚至乾煎(但容易黏鍋失敗率高),就能煎出漂亮的太陽蛋或荷包蛋。 神器二:噴霧油罐。 均勻噴灑,油量超好控制!比直接倒油省超多。 炒蛋時,加一點點水或低脂牛奶,可以讓蛋更滑嫩,減少油的用量需求。我試過,效果不錯! 4. 水波蛋: 看起來很厲害,其實不難!滾水加點醋,打蛋進去煮到喜歡的熟度。搭配沙拉或麵包,清爽無負擔,蛋熱量 低,蛋黃還半熟流心超誘人! 5. 微波爐快手蛋: 馬克杯打顆蛋,加點喜歡的料(蔬菜丁、起司絲一點點),微波一下,快速搞定一份蛋白質點心或早餐,油量極少。 絕對要小心的高熱量陷阱: 油炸蛋料理: 像炸蛋、糖心炸蛋等,裹粉油炸吸飽油...熱量直接破錶!偶爾吃就好。 重口味滷汁: 滷蛋本身還好,但鍋裡的肥肉、油汁才是熱量炸彈!選擇看起來清澈一點的滷鍋,或自己在家滷,控制油量。 奶油/大量起司炒蛋: 餐廳常見,香濃的代價就是超高的蛋熱量和脂肪。 甜滋滋的玉子燒/厚蛋燒: 糖、油、蛋的組合,熱量密度非常高。份量拿捏是王道!一天到底能吃幾顆?

這個問題被問爛了!網路上答案五花八門。我查了很多最新的醫學指引和營養師說法,結論是:「沒有標準答案,看個人健康狀況!」 對大多數健康成人: 目前的主流觀點是,每天1-2顆全蛋,包括蛋黃,是安全且營養的。美國心臟協會、臺灣衛福部國民健康署的建議也都放寬了。重點是整體飲食均衡!如果你今天吃很多肉、炸物,蛋就少點;如果你今天很清淡,多吃一顆蛋也還好。不用斤斤計較到「多一顆就會死」的地步。 需要特別注意的人: 高膽固醇血癥患者: 如果你的低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C) 已經超標,或醫生有特別叮囑,那可能需要限制蛋黃的攝取量(例如每週2-3顆蛋黃),但蛋白可以多吃。一定要諮詢醫生或營養師的個別建議!(我以前就有朋友被醫生說要嚴格限制,所以真的因人而異) 糖尿病患者: 研究顯示適量吃蛋(每天1顆)對血糖控制和心血管風險沒有負面影響,甚至可能有幫助。但同樣要考慮整體飲食。 心血管疾病高風險群: 可能需要稍微謹慎一點,但重點還是整體飲食的飽和脂肪和反式脂肪攝取量,而不單單是蛋。 健身/高蛋白需求者: 為了補充大量蛋白質,可能會吃比較多蛋白,甚至一天吃到3-5顆蛋白(搭配1-2顆全蛋)。只要腎功能正常,通常沒問題。但蛋熱量 和膽固醇集中在蛋黃,所以只吃蛋白確實是他們的策略。 我的個人習慣: 我沒有特殊疾病,平常飲食算均衡(也會吃炸雞排啦,誠實!),我通常一天吃1-2顆全蛋是基本。有時候心血來潮做歐姆蛋或想吃兩顆茶葉蛋,偶爾一天吃3顆也沒問題,但不會天天這樣。我相信身體會告訴你感覺,吃多了覺得很膩或脹,自然就會少吃了。

搭配智慧:讓營養加分,熱量不失控

聰明地搭配食物,可以讓吃蛋更健康、更有滿足感,同時控制整體 蛋熱量 攝取: 最佳拍檔:大量蔬菜! 不管是做成蔬菜烘蛋、炒蛋加滿滿青菜、或是單純的水煮蛋配一大盤沙拉,都是絕配!蔬菜提供纖維、維生素、礦物質,增加飽足感,幫助平衡 蛋熱量,還能促進膽固醇代謝(如果擔心的話)。(我最愛菠菜炒蛋!) 優質澱粉好朋友: 選擇全麥吐司、地瓜、糙米飯、燕麥片等未精緻的全穀雜糧類,搭配雞蛋當早餐或正餐。提供穩定能量和纖維,比搭配白吐司、白飯、精緻甜點好多了! 慎選油脂來源: 既然烹調蛋時已經用了油(即使少),其他餐的油脂就要選擇好的來源,如橄欖油、堅果、酪梨、魚油,減少飽和脂肪(豬油、牛油、奶油、棕櫚油)和反式脂肪(人工氫化油、酥油)的攝取。這比只糾結蛋黃裡的膽固醇重要多了! 蛋白質來源多元化: 雖然雞蛋超棒,但也不要餐餐都靠它。魚肉(尤其深海魚)、雞肉、豆製品(豆腐、豆乾)、瘦肉等,都是很好的蛋白質來源,輪流吃,營養更均衡。關於雞蛋的迷思大破解!你一定要知道

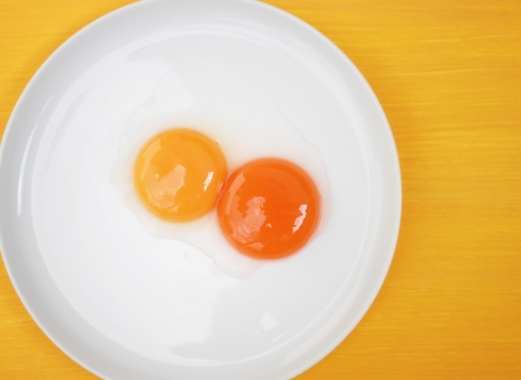

雞蛋背負太多誤會了!讓我們來粉碎幾個最常見的迷思: 迷思一:「吃蛋會讓膽固醇飆高!」 這是最大的誤解!最新的科學研究很清楚:食物中的膽固醇(像蛋黃裡的)對大多數人血液中膽固醇濃度的影響,遠不如飲食中的「飽和脂肪」和「反式脂肪」來得大! 身體會自行調節膽固醇,吃進去的膽固醇多,身體製造的就會少一點(當然有個體差異)。所以,與其怕蛋黃,不如少吃肥肉、油炸品、糕點、奶油更重要!當然,前面提到的高風險族群或代謝異常者例外。 迷思二:「蛋只能早餐吃?」 拜託,雞蛋是全天候的好食材!午餐便當加顆滷蛋(選清淡的)、晚餐番茄炒蛋、運動後補充水煮蛋、宵夜(如果非吃不可)來顆茶葉蛋...都很棒!隨時補充優質蛋白質。 迷思三:「雞蛋顏色(白殼、紅殼)或蛋黃顏色深淺,代表營養價值高低?」 不完全正確! 蛋殼顏色由雞的品種決定,與營養無關。蛋黃顏色深淺則主要看雞吃的飼料成分(例如多吃玉米、草、含類胡蘿蔔素的飼料,蛋黃會較深)。深色蛋黃可能葉黃素等營養素略高一點點,但整體蛋白質、脂肪、維生素礦物質含量差異不大。不用特別追求。 迷思四:「生吃雞蛋比較營養?」 危險!不建議! 生雞蛋可能有沙門氏菌汙染的風險,引起食物中毒。而且生雞蛋含有「抗生物素蛋白」(Avidin),會阻礙生物素(維生素B7)的吸收。煮熟後這個蛋白質會被破壞,反而更好。還是吃熟的吧!安全最重要。

Q&A:愛吃蛋的你,一定想問這些!

最後,整理幾個我被問過,或我自己也曾疑惑的問題,簡短回答:Q1:素食者能吃蛋嗎?蛋算是葷的還是素的? 這要看個人遵循的素食種類。嚴格純素 (Vegan) 不吃任何動物性產品,包括蛋奶。但蛋奶素 (Ovo-Lacto Vegetarian) 是可以吃蛋的。蛋在分類上屬於動物性來源的食物,但它不是「肉」。對蛋奶素者來說,雞蛋是非常重要的蛋白質、B12、鐵質來源。

Q2:健身後補充蛋白質,吃蛋好還是喝乳清蛋白好? 各有優點!雞蛋是天然完整的營養食物,除了蛋白質還有很多維生素礦物質。乳清蛋白粉則是快速方便、蛋白質濃度高,吸收也快,適合訓練後立即補充或份量需求大時。我認為不衝突,可以輪流吃或搭配吃。例如訓練後喝乳清,餐點中再吃1-2顆蛋。(我個人偏好先吃天然食物,但有時趕時間乳清真的很方便)

Q3:聽說雞蛋要放冰箱,但為什麼市場/雜貨店都常溫賣?買回家該怎麼儲存? 臺灣天氣濕熱,雞蛋買回家後,強烈建議要清洗後擦乾放入冰箱冷藏! 雜貨店常溫賣是為了銷售方便和成本(冰櫃貴),但常溫存放會大幅增加沙門氏菌繁殖的風險和蛋的新鮮度下降速度。冷藏是最能保持雞蛋新鮮和安全的方法。記得蛋尖朝下放,保鮮期更長。(以前不懂事常溫放,結果壞過幾次...現在都乖乖冰冰箱)

呼!洋洋灑灑寫了這麼多,希望能把我對「蛋熱量」和雞蛋營養的熱愛與研究,完整傳達給你!雞蛋真的是CP值超高的超級食物。不要再被過時的觀念嚇到,只要掌握「選對烹調方式」、「適量攝取」、「搭配均衡飲食」這三大心法,就能安心享受雞蛋帶來的營養和美味。下次煎蛋時,記得少放點油;吃滷蛋時,挑清爽一點的滷鍋;然後,放心地享用那金黃誘人的蛋黃吧! 它值得!