身為一個看到雜亂就手癢、非得把東西歸位才舒服的整理狂,我的生活簡直就是一場永無止境的清潔儀式。從書桌抽屜的分類收納盒,到衣櫥裡按色系排列的衣物,甚至是冰箱裡保鮮盒的堆疊角度,我都有一套自己的「規則」。某天,在我例行擦拭首飾收納盒裡那些閃亮亮的小東西時,目光停留在幾對有點氧化、邊緣還卡著一點點不明黃色垢的耳針上。心裡「噹」的一聲!天啊,我每天這麼努力維持環境整潔,居然完全忽略了身上這個小小的穿孔——我的耳洞!這簡直是對整理控尊嚴的挑釁啊!當下立刻決定,要把對房間的執著,分一點給我的耳洞清潔大業。

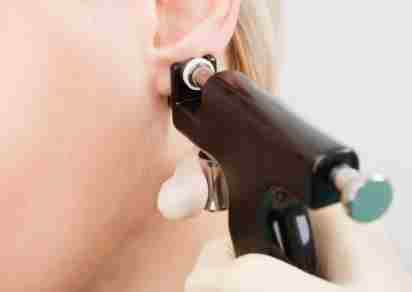

想想當初穿耳洞,只記得店員說「回去記得清潔喔」,但怎麼清?用什麼清?多久清一次?完全沒概念。結果呢?有陣子耳垂又紅又腫,輕輕碰到就痛,還以為是過敏,差點放棄戴耳環。後來才知道,根本是清潔沒做對!這痛,真的冤枉。

我的耳洞清潔工具百寶箱

好啦,整理控最愛什麼?就是準備工具!工欲善其事,必先利其器。耳洞清潔要到位,工具絕對不能馬虎。我幾乎把市面上號稱好用的產品都試過一輪了,有些真的不錯,有些嘛...只能說廣告打很大。

- 懶人救星首選:生理食鹽水

這絕對是我心中的第一名!便宜、安全、方便、溫和。藥局一大罐不用一百塊,成分就是0.9%的氯化鈉溶液,跟我們身體的體液濃度一樣,所以超級溫和,不會刺激。買那種獨立小支包裝的更好,隨身攜帶隨時清潔,開封後記得24小時內用完避免滋生細菌。現在我浴室、化妝包、辦公室抽屜都放著幾支。真心推薦給剛穿耳洞或面板敏感的人!(耳洞清潔基礎款,不可或缺!) - 進階消毒必備:無酒精優碘溶液 / 滅菌棉棒

如果耳洞有點紅腫發炎(不是嚴重流膿那種喔!),我會暫時請出無酒精的優碘溶液(Povidone-Iodine)。記住關鍵字「無酒精」!含酒精的會痛到你懷疑人生。優碘殺菌力較強,但不適合天天用或長期使用,會染色也怕影響面板菌叢平衡。滅菌棉棒也是好幫手,獨立包裝乾淨衛生,沾生理食鹽水清潔或塗藥膏都方便。我以前貪便宜買過雜牌棉棒,結果棉絮掉一堆卡在耳洞旁,超惱人!

- 新舊耳洞保養:耳洞清潔線 / 耳洞清潔液

這算是進階工具了。特別是耳洞清潔線(Threader),對於軟骨洞或耳洞位置比較刁鑽的人來說,簡直是福音!它是一條細細的、前端有點硬化的線,浸泡清潔液後穿過耳洞,靠摩擦力帶走裡面的髒汙和老廢角質。剛開始用可能會有點怕怕的,但只要動作輕柔,其實不會痛。我用過的牌子裡,日本L*FE那款線比較細軟,對新耳洞或敏感耳洞比較友善;歐美H*k*的線粗一點點,清潔力感覺更強。至於耳洞清潔液(Lobe Lobe那種噴霧或滴劑),通常成分更溫和,含些舒緩的植物萃取,適合日常保養或搭配清潔線使用。(耳洞清潔線是深度清潔的好夥伴) - 關於「消毒酒精」、「雙氧水」和「藥膏」的真心話

這幾個是超級大地雷區!拜託大家千萬別踩!消毒酒精(75%)刺激性超強,噴上去那瞬間的灼痛感我永生難忘,而且它會使面板過度乾燥、脫皮,反而破壞保護層。雙氧水(過氧化氫)雖然泡泡看起來很療癒好像在殺菌,但它其實會傷害剛形成的癒合組織,拖慢癒合速度。至於藥膏...除非醫生開給你,否則別自己亂塗!特別是油性藥膏(像眼藥膏那種),塗上去悶住耳洞,不透氣又容易卡髒汙,根本製造細菌溫床!相信我,生理食鹽水就夠溫和有效了。(耳洞清潔請遠離酒精和雙氧水!)

耳洞清潔工具真心話排行榜 (個人體驗版)

| 工具種類 | 優點 | 缺點 | 適合物件 | 個人推薦度 |

|---|---|---|---|---|

| 生理食鹽水 | 溫和、安全、便宜、易取得、不刺激 | 對於深層頑固汙垢清潔力較溫和 | 所有人! 尤其新手、敏感肌膚 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 無酒精優碘 | 殺菌力較強 | 會染色、不適合長期天天用、需搭配生理食鹽水沖洗 | 耳洞輕微發炎紅腫時 短期 使用 | ⭐⭐⭐☆ (特殊情況) |

| 滅菌棉棒 | 獨立包裝衛生、方便沾取使用 | 品質差的有掉絮風險 | 搭配生理食鹽水清潔或點塗少量藥膏 | ⭐⭐⭐⭐☆ |

| 耳洞清潔線 | 能深入耳洞帶出深層汙垢、對軟骨洞有效 | 需要練習技巧、使用不當可能造成摩擦刺激 | 耳洞穩定後定期深層清潔、軟骨洞擁有者 | ⭐⭐⭐⭐☆ (進階) |

| 耳洞清潔液 | 成分溫和、常含舒緩配方、使用方便 | 單價通常較高 | 日常保養、搭配清潔線 | ⭐⭐⭐⭐ |

| 消毒酒精/雙氧水 | 絕對不推薦! 刺激、破壞面板、延緩癒合 (別被老觀念誤導了!) | ❌ | ||

| 油性藥膏 | 除非醫生指示! 悶住耳洞、易卡垢、不利透氣 | ❌ |

手把手教學!我的耳洞清潔SOP

工具備齊了,再來就是實戰環節。怎麼清?絕對不是隨便噴噴擦擦就完事。根據我多年的整理魂和血淚教訓,歸納出這套步驟:

- 萬事起頭:洗淨雙手!

這步驟超級無敵重要!手是最大的細菌來源,清潔前務必用肥皂或洗手乳,仔細搓洗指縫、手心手背至少20秒,擦乾或用乾淨的紙巾擦乾。我可不想把細菌親手送進耳洞裡! - 溫和濕敷軟化髒汙:

特別是早上起床,或者耳洞感覺有點緊繃、分泌物乾掉的時候,我會先用浸泡過溫熱生理食鹽水的滅菌棉球或化妝棉(注意不要滴水),輕輕敷在耳洞前後,大概敷個30秒到1分鐘。這樣可以軟化那些結痂或乾掉的分泌物(也就是俗稱的「耳屎」啦),後續清潔會輕鬆很多,也不會硬扯造成傷口。(耳洞清潔事半功倍的小撇步) - 耳洞前後「輕輕」擦拭:

拿一支 新的 滅菌棉棒,沾濕生理食鹽水(別省,沾濕一點)。一隻手輕輕固定住耳垂,另一手用棉棒 輕柔地 擦拭耳洞「周圍」的面板,特別是耳洞「前面」和「後面」的出口處。這邊是分泌物最容易堆積結痂的地方。記得!是「擦拭」周圍面板,不是用力去戳洞口!看著棉棒上擦下來的黃黃垢屑,莫名有種成就感...(整理控的怪癖?)

- 小陷阱提醒: 絕對不要像擦桌子一樣來回用力摩擦!這樣會刺激面板。棉棒擦過一次如果髒了,就換一支新的或換一面,別省。

- 耳針/耳環也要清!

耳洞清潔可不只是清面板!每天戴著的耳針,上面也會卡皮脂、分泌物、灰塵,甚至是化妝品殘留。所以我一定會把耳環取下來(新耳洞癒合期請勿隨意取下!),用沾濕生理食鹽水的棉棒,仔細把耳針的針桿部分擦乾淨,特別是穿過耳洞那段。如果是耳針上有裝飾卡住,就用小棉棒或牙間刷(新的!)去清理縫隙。清乾淨再戴回去,才不會又把髒東西塞回耳洞裡。(耳洞清潔別忘了耳環本身!) - 進階版:耳洞清潔線深度清潔 (穩定耳洞適用)

這是我大概一個月會做1-2次的深層保養,特別是在感覺耳洞有點味道或分泌物變多時。步驟是:- 剪一小段耳洞清潔線。

- 浸泡在生理食鹽水或專用的耳洞清潔液裡幾秒鐘。

- 一隻手輕輕固定耳垂,另一手捏著清潔線硬化的一端,非常非常輕柔地從耳洞前方穿入。不需要硬塞,順著通道慢慢滑進去就好。如果感覺卡住或有阻力,別硬來!停止動作。

- 線順利穿出來後,捏住線的兩端,輕輕地來回拉動幾下(動作要超輕!),讓線上的液體和摩擦力帶走耳洞通道內的髒汙和老廢角質。

- 拉出來後,你會看到線上沾附著一些白色的屑屑或淡黃色的分泌物(這就是深藏的汙垢!)。

- 最後再用沾生理食鹽水的棉棒清潔一下耳洞周圍面板。

個人心得: 第一次用清潔線可能會緊張,怕戳到或弄痛。記住要訣就是「放鬆」和「輕柔」。動作慢一點沒關係,耳朵也不會因為你慢就怎樣。穿不過去就停下,可能角度不對或耳洞還沒準備好。習慣後其實很快,清完耳洞會感覺特別清爽!(耳洞清潔線是維持清爽感的秘密武器)

養護耳洞就像照顧小盆栽!我的日常訣竅

耳洞清潔是基本,但要讓耳洞長期健康、不發炎、沒異味,關鍵在於日常的養護。經過無數次紅腫教訓,我整理出這些黃金守則:

- 清潔頻率是關鍵!

這點超重要!不是清越多次越好,也不是久久清一次。我的原則是:- 新耳洞 (6-8週內): 每天清潔 1-2次 就夠了!過度清潔反而刺激傷口。乖乖用生理食鹽水就好。

- 穩定耳洞 (超過6-8週): 日常保養 至少每週清潔2-3次。如果流汗多、碰水多(像游泳、運動後),或是覺得有異味、分泌物變多,就需要當天額外清潔。像我運動完滿頭大汗,回家第一件事就是清耳洞!(規律耳洞清潔勝過突擊猛清)

- 保持乾爽是王道!

潮濕是細菌的狂歡派對!洗完頭、洗完澡、游泳後,一定要把耳朵周圍,特別是耳洞附近的水分「輕輕」按乾(不要用力擦!),可以用滅菌紗布巾或乾淨的紙巾輕輕按壓吸水。吹頭髮時,也可以順便用吹風機的 冷風 或 微溫風,保持一點距離,吹一下耳朵周圍,加速乾燥。記得是「吹周圍」,不是開熱風猛吹耳洞喔!

- 耳環材質慎選,別貪便宜!

這是我繳過最多學費的部分!以前貪圖款式好看,買了很多便宜的合金、鍍金耳環,結果戴沒幾次耳朵就開始發癢、紅腫,甚至流組織液。後來學乖了,至少選擇:- 醫療鋼 (Surgical Steel): 最常見也相對安全的選擇,適合大多數人。

- 純鈦 (Titanium): 生物相容性極高,幾乎不會引起過敏,特別推薦給敏感肌或軟骨洞!是我的最愛。

- 純金 (14K/18K Gold): 性質穩定不易過敏,但要注意純度,避免含鎳等易過敏金屬。

- 純銀 (925 Sterling Silver): 部分人戴也沒問題,但有些人對銀也會過敏,且銀容易氧化變黑(氧化銀也可能刺激面板)。我個人比較少用。

- 給耳洞一點休息時間!

別讓耳洞24小時全年無休地戴著耳環!特別是睡覺的時候。我現在養成習慣,睡前一定會把耳環取下讓耳洞休息、透氣(軟骨洞比較怕縮,可戴著細緻的純鈦耳棒睡覺)。剛洗完澡、清潔完畢後,也可以讓耳洞裸著透氣一陣子(半小時到一小時)再戴回耳環。休息夠了,耳洞狀態也會比較穩定。長期戴著厚重的耳環,對耳洞也是一種負擔。 - 別手賤!別亂轉!

這點是給新穿耳洞的朋友的血淚忠告!以前穿完耳洞,總聽人說「要常常轉動耳針,才不會黏住」。天啊!這是超級錯誤且有害的觀念!轉動耳針會摩擦剛形成的脆弱組織,就像你傷口結痂了還去摳它一樣,會延遲癒合甚至造成二次傷害!只要乖乖做好耳洞清潔,分泌物不會讓耳針黏死在肉裡。千萬忍住不要手賤去轉它!(耳洞清潔遠比轉動重要千萬倍!)

這些地雷千萬別踩!耳洞保養警世錄

整理控最怕什麼?就是辛苦維持的成果被破壞!保養耳洞也一樣,有些地雷踩下去,前面的努力就白費了:

- 清潔過度或力道過猛: 前面強調過了,再囉嗦一次!耳洞不是越用力搓越乾淨!過度清潔(一天洗超過三次)或用蠻力擦拭,只會讓傷口反覆受刺激,紅腫發炎更難好。溫柔!溫柔!再溫柔!

- 使用錯誤的清潔劑: 酒精、雙氧水、白藥水、碘酒(一般含酒精那種)、漱口水...等等,拜託通通收起來!這些刺激性化學品對脆弱的新耳洞是毒藥!認明「生理食鹽水」或醫師藥師指示的藥品就好。(耳洞清潔劑選錯,一切歸零)

- 忽略環境衛生: 講手機、戴安全帽、睡覺壓到、頭髮沒洗乾淨沾到耳洞...這些生活小細節都會把細菌帶到耳洞旁。手機我會定期用酒精棉片擦(但要確定酒精乾了再靠近耳朵),安全帽內襯常清洗晾曬,枕頭套每週換(這點對臉部面板也好),頭髮盡量綁起來避免沾到未癒合的耳洞。以前就是壓著耳洞睡覺,隔天就腫起來!

- 耳環佩戴不當: 耳針太粗硬塞、耳環重量太重拉扯耳洞、耳塞/耳背鎖太緊壓迫面板...這些都會造成耳洞不適甚至受傷流血。選擇適當尺寸、輕盈的耳環,耳塞別扣死,留點小縫隙讓面板透氣。

- 無視警訊,硬撐不看醫生: 耳洞清潔做得再好,也可能因為體質或其他因素出狀況。如果出現以下症狀,別猶豫,立刻去看面板科醫師! 別自己當醫生亂擦藥!

- 持續劇烈疼痛(不是輕微刺痛)。

- 嚴重紅腫發熱,範圍擴大。

- 流出大量黃綠色濃稠分泌物甚至帶血。

- 耳洞周圍長出異常的腫塊或肉芽。

- 發燒。

- 軟骨洞位置異常疼痛腫脹(小心軟骨炎!)。

耳洞清潔 Q&A 快問快答

Q:耳洞有味道怎麼辦?臭臭的正常嗎?

A:輕微的「起司味」或「金屬味」有時是皮脂和分泌物接觸空氣後的自然氣味,加強規律的耳洞清潔(特別是使用清潔線深層清潔)通常能改善。但如果味道很重、很刺鼻,或伴隨其他發炎症狀,就要注意可能有感染,建議就醫。

Q:耳洞癒合要多久?為什麼我的耳洞穿了一年還會流組織液?

A:耳垂洞通常要 6-8週 才能初步穩定(內部組織完全長好可能要 3-6個月 甚至更久)。軟骨洞則需要 6個月到1年 以上!穿了一年還會流一點點透明或淡黃色組織液,如果沒有紅腫痛,有時候是正常的,代表那個耳洞還在「調整期」,持續溫和清潔保養就好。如果組織液是濃稠、有色(黃綠)、帶血或有異味,加上疼痛紅腫,那就是發炎,快看醫生!

Q:耳洞後面的硬塊是什麼?會消嗎?

A:耳洞後方摸到的小硬塊,最常見的是兩種:一種是增生性疤痕 (Hypertrophic Scar),通常紅腫突起,按壓可能痛,需要醫師處理(如注射類固醇)。另一種是表皮囊腫 (Epidermal Cyst),是面板組織包覆分泌物形成的,通常不會痛,但可能持續存在或變大,嚴重影響外觀或不舒服時可考慮由醫師手術移除。避免持續刺激(如戴不合適耳環、清潔過度) 是預防硬塊形成的關鍵。我自己軟骨洞後面就有個小硬塊,醫生說是囊腫,只要沒變大或不舒服,就只能跟它和平共處了。