蛋黃酥熱量大解密:美食愛好者的真心話大冒險!

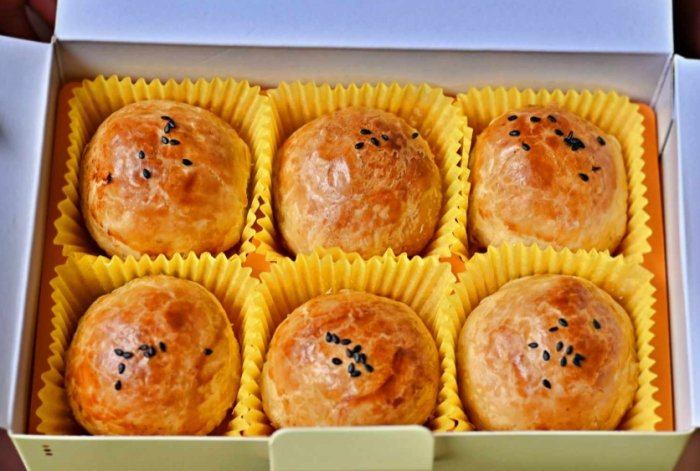

哎呀,說到中秋節,除了烤肉,最讓人又愛又恨的,不就是那顆金黃油亮、酥香誘人的蛋黃酥嗎?身為一個看到甜點眼睛就會發光、路過烘焙坊腳步自動變慢的資深吃貨,我必須老實說,蛋黃酥的魅力,真的很難抵擋。但每次一口咬下去,心裡總有個小聲音在尖叫:「蛋黃酥熱量到底有多高啊?這一口下去,我的腰圍是不是又要跟我抗議了?」 每次開啟精緻的禮盒,聞到那濃鬱的奶油香氣,看到整顆飽滿的鹹蛋黃鑲在細膩的烏豆沙裡,真的很難不心動。記得去年中秋,我一時沒忍住,下午茶配咖啡就嗑掉了兩顆,結果晚餐根本吃不下,晚上還覺得胃有點沉甸甸的,說真的,有點不舒服。這蛋黃酥熱量的威力,真不是蓋的。

大家是不是跟我一樣,常常陷入這種「想吃又怕受傷害」的掙扎?到底這小小一顆,藏了多少熱量炸彈?吃下去除了滿足舌尖,身體能不能撈到一點點好處?有沒有辦法讓我們這些愛吃鬼,稍微心安理得地享用美味?今天,就用我這個愛吃又怕胖的過來人經驗(外加一點點功課),來好好聊聊這個讓我們又愛又怕的蛋黃酥熱量議題吧!

蛋黃酥熱量:一顆背後藏了多少秘密?

OK,我們直接面對現實吧!每次開啟月餅禮盒,看著那顆誘人的蛋黃酥,內心天人交戰,罪魁禍首就是那驚人的蛋黃酥熱量。蛋黃酥熱量具體是多少?坦白說,沒有標準答案啦!就像你媽媽包的肉粽跟隔壁阿姨包的,大小、餡料一定不一樣。影響蛋黃酥熱量的變數實在太多了。

光是「大小」就差很多。你吃過那種精緻小巧,一口解決的嗎?也遇過拳頭大(有點誇張啦,但真的很大顆)、拿在手裡就很有份量的吧?重量差一倍,熱量當然也差很多!再來是「用料實在度」。這可是關鍵中的關鍵!

- 油皮&酥皮: 說穿了,這層層疊疊的酥香口感,哪來的?就是靠大量的奶油(或人造奶油/酥油)堆出來的啊!奶油含量越高,層次越分明、口感越酥鬆,但同時,蛋黃酥熱量也跟著火箭式上升。有些店家標榜「頂級法國奶油」,確實香氣更棒,但熱量...嗯,你懂的。有些則可能用價格較低的酥油(例如氫化植物油),雖然成本低了,但可能會產生對心血管不太好的反式脂肪,這點要特別留意!

- 豆沙餡: 烏豆沙或紅豆沙,聽起來很健康?大錯特錯!為了達到細滑綿密又香甜的口感,砂糖、麥芽糖、油(沙拉油或豬油)絕對是拼命加!油多糖多,熱量怎麼可能低?甜度越高的,通常油糖也下得越重手。

- 鹹蛋黃: 這是蛋黃酥的靈魂啊!一顆完整的鹹蛋黃,本身就含有豐富的脂肪(沒錯,主要是膽固醇偏高一點的飽和脂肪)和相當的熱量。鹹蛋黃的大小、醃製的油潤程度,都會影響最終的蛋黃酥熱量。有些講究的店家會先噴點米酒烤過,去掉腥味,但這步驟通常也會再加點油,讓蛋黃更油亮...熱量默默又加分。

- 額外點綴: 芝麻灑多灑少?刷蛋液用的蛋黃多寡?這些小細節累積起來,也會讓蛋黃酥熱量有微小差異。

不同品牌、尺寸蛋黃酥熱量參考表(以每顆計算)

| 品牌/型別 | 重量 (公克) | 熱量 (大卡) | 特色說明 |

|---|---|---|---|

| 常見中型款 | 55-65g | 250 - 290 | 街邊麵包店、傳統餅舖最常見尺寸,用料紮實度中等。 蛋黃酥熱量基本盤在這! |

| 精緻小蛋黃酥 | 40-50g | 180 - 230 | 近年流行,適合想淺嚐又怕負擔。 口感可能較緊實,餡料比例略減。 |

| 豪華大尺寸款 | 70-85g | 300 - 380+ | 名店、強調真材實料款。 蛋黃大、豆沙厚、酥皮層次多。 蛋黃酥熱量驚人! |

| 市售包裝品牌(A) | ~60g | 約 275 | 超市常見品牌,標示通常明確。 |

| 市售包裝品牌(B) | ~50g | 約 235 | 主打較小份量或低糖。 |

| 名店招牌款 | 65-75g | 330 - 370 | 用料頂級(法國奶油、特選紅土鹹蛋黃、自製豆沙), 風味絕佳但蛋黃酥熱量也頂天。 |

(註:此表為綜合市面常見情況整理,實際數值請以產品包裝標示或店家提供為準。)

看到表格裡那些數字了嗎?隨便一顆常見尺寸的,熱量就直逼一碗白飯!像我去年中秋貪嘴嗑掉的那兩顆中型蛋黃酥,換算下來,光是下午茶點心就灌進了將近 550大卡!比我平常一頓清淡的晚餐熱量還高...難怪那天晚上胃在抗議。這蛋黃酥熱量,真的不是開玩笑的負擔。

所以啊,下次拿起蛋黃酥前,先惦惦它的份量,想想它的用料。是精緻小巧款?還是霸氣十足的名店巨無霸?心裡有個底,才不會事後看著體重計後悔莫及。蛋黃酥熱量的秘密,首先就在這「體型」和「內涵」裡了!

營養價值:美味的代價是什麼?

好啦,我們面對了殘酷的蛋黃酥熱量現實。但身為一個真心熱愛食物的人,我總忍不住想問:除了驚人的熱量,這一顆集結了酥皮、豆沙、鹹蛋黃的經典點心,到底能給我們的身體帶來什麼「營養」?難道真的只有滿滿的罪惡感嗎?嗯...說實話,我們得務實一點來看。蛋黃酥的「營養組成」確實比較偏向...嗯,該怎麼說?「單一」且「高能量密度」。讓我拆開來跟你分享我的觀察和理解:

- 碳水化合物的主力軍(主要來自油皮&豆沙餡):

- 精製澱粉: 油皮的基底是麵粉(中筋為主),屬於精製碳水化合物。它提供能量,但升糖指數(GI值)通常較高,意味著吃下去後血糖上升速度可能比較快。這也是為什麼很多人吃完甜點(特別是這種高油糖的)容易覺得「飽得快,餓得也快」,甚至有點昏昏欲睡(俗稱的「食睏」啦)。

- 大量的糖: 這是豆沙餡甜蜜蜜的來源,也是蛋黃酥熱量飆高的重要推手!砂糖、麥芽糖這些「新增糖」,幾乎只提供「空熱量」,意思是除了熱量,幾乎沒有其他維生素、礦物質或纖維。吃太多新增糖,對體重控制、血糖穩定、甚至面板狀況都不太友善。我知道,減糖的豆沙吃起來真的少了那麼點滿足感(我也掙扎過),但傳統做法的糖量真的不容小覷。

- 脂肪的大本營(無所不在!):

- 飽和脂肪: 這是蛋黃酥風味的靈魂(也是負擔來源)。奶油/酥油(油皮)、豆沙餡裡的油、鹹蛋黃本身富含的脂肪,主要都是飽和脂肪。攝取過量的飽和脂肪,是影響血中膽固醇水平的因素之一,對心血管健康比較有壓力。特別是有些為了降低成本或增加酥脆感使用的「酥油」(shortening),若含有「部分氫化植物油」,更要小心可能帶來的反式脂肪問題(不過臺灣法規現在有規範了,但購買來源不明的還是要注意)。

- 膽固醇: 主要來自那顆誘人的鹹蛋黃。雖然現在飲食指南不再嚴格限制每日膽固醇攝取量(因人而異,身體會自行調節合成),但對於血脂已經異常的人,醫生通常還是會建議控制高膽固醇食物的攝取量(像蛋黃、內臟類)。一顆完整的鹹蛋黃,膽固醇含量可是很高的喔!

- 蛋白質的點綴(主要來自鹹蛋黃):

- 鹹蛋黃確實是蛋黃酥裡相對優質的蛋白質來源,也含有維生素A、D、E、B12,以及鐵、硒等礦物質。這也是蛋黃酥相較於其他純甜餡糕點(比如鳳梨酥內餡)稍微「營養」一點點的地方。但是!它的量和整體比例,相對於整顆蛋黃酥的超高熱量、脂肪和糖分來說,實在是...杯水車薪啦。別為了這點蛋白質,就覺得吃蛋黃酥很健康,那隻會是自我安慰(我試過,沒用)。

- 纖維...嗯,幾乎是零:

- 這點我覺得最可惜!無論是精製麵粉做的油皮,還是過濾到極細、又加了大量油糖的豆沙餡,膳食纖維的含量都微乎其微。缺乏纖維,除了對腸道蠕動沒幫助(吃完高油糖又沒纖維,有時真的會覺得肚子脹脹卡卡的),也無法提供飽足感。這也是為什麼我們很容易一顆接一顆停不下來(罪惡啊!),或是吃完沒多久又想吃東西。

蛋黃酥主要營養成分拆解(以常見中型蛋黃酥約60g, 熱量280大卡為例估算)

| 營養素 | 主要來源 | 估算含量 | 說明 | 每日參考值百分比 (%DV) 意義 |

|---|---|---|---|---|

| 總熱量 | 全體 | ~280 大卡 | 高能量密度! | 約佔成人每日所需 14% (以2000大卡計) |

| 碳水化合物 | 油皮、豆沙餡 (糖+澱粉) | ~30-35 公克 | 主要為精緻澱粉與新增糖。升糖指數(GI)高。 | 約 10-12% |

| 糖 | 豆沙餡 | ~15-20 公克 | 幾乎全為「新增糖」。超過WHO建議每日新增糖攝取上限(25克)的一半以上! | 超過建議量 60-80% |

| 脂肪 | 油皮、豆沙餡油、鹹蛋黃 | ~15-18 公克 | 主要為飽和脂肪。 | 約 23-28% |

| 飽和脂肪 | 奶油/酥油、鹹蛋黃 | ~7-9 公克 | 含量高!攝取過量不利心血管。 | 約 35-45% (以每日上限20g計) |

| 蛋白質 | 鹹蛋黃 | ~4-5 公克 | 主要營養亮點,但量不多。含部分維生素礦物質。 | 約 8-10% |

| 膳食纖維 | - | 極低!幾乎可忽略。對腸道健康與飽足感無助益。 | 約 2-4% (嚴重不足) | |

| 鈉 | 鹹蛋黃、豆沙餡(少量鹽) | ~100-150 毫克 | 雖非最高來源,但需注意整體攝取。 | 約 4-6% |

| 膽固醇 | 鹹蛋黃 | ~200-250 毫克 | 含量高。雖飲食指南放寬限制,但高血脂者仍需謹慎。 | 約 67-83% (以每日300毫克參考計) |

(註:此表數值為綜合估算,會因各家配方差異而有所不同,僅供理解營養組成比例參考。%DV 基於成人每日2000大卡熱量需求計算。)

看完這張表,是不是更清楚了?一顆蛋黃酥下肚,等於吞進了:

* 滿滿的熱量 (逼近一碗飯),

* 爆量的糖 (輕鬆超過每日建議新增糖攝取量的一半以上!),

* 可觀的飽和脂肪 (幾乎佔掉每日建議上限的一半!),

* 超高的膽固醇 (一顆就逼近每日參考攝取量的上限!),

* 還有...幾乎可以忽略的纖維和微量營養素。

講白了,蛋黃酥的營養價值,相對於它帶來的熱量負擔和潛在健康影響,真的是「CP值超低」。它絕對屬於「空熱量食物」的代表作之一。我知道這樣說很殘酷,身為愛吃的人我也很掙扎。但認清事實,我們才能找到更聰明享受它的方式,對吧?唉,美味的代價啊...這蛋黃酥熱量和營養結構,真是讓人又愛又恨。

健康吃法:愛吃鬼的解套方案

承認吧,看到這裡,我們都心知肚明蛋黃酥不是什麼健康聖品。那高得嚇人的蛋黃酥熱量、滿滿的糖和油,光看數字就讓人卻步。但是!難道我們這些真心熱愛蛋黃酥酥香鹹甜滋味的人,就只能在中秋節含淚說不,或是抱著罪惡感淺嘗一口然後痛苦萬分嗎?當然不是!(握拳)身為一個在美食與體重間掙扎多年的吃貨,我累積了一些「比較不那麼罪惡」的享用策略。不可能把它變成沙拉,但至少,我們可以試著吃得更聰明、負擔更小一點。來分享我的「愛吃鬼解套方案」:

- 優先選擇「減糖」或「低糖」版本:

- 這幾年很多店家聽到大家的心聲(或者說,看到大家對蛋黃酥熱量的恐懼?),開始推出減糖甚至低糖的蛋黃酥。豆沙餡的甜度降低,是減少整體熱量和糖分攝取最直接有效的方法!雖然甜度降低,風味層次可能略有不同(少了點強烈的甜味衝擊),但紅豆的豆香和鹹蛋黃的鹹香反而更能凸顯出來。我覺得很多減糖版的其實更耐吃,不會膩得那麼快。

- 動作: 購買前多問一句店家:「請問你們的蛋黃酥有做減糖的嗎?」或是留意產品標示。選擇標榜「低糖」、「微甜」的款式。

- 鹹蛋黃的抉擇:「半顆」勝過「整顆」?

- 整顆鹹蛋黃是經典,也是熱量和膽固醇的主要來源之一(又是你!)。有些店家(尤其主打健康的)會推出「半顆鹹蛋黃」的版本。別小看這半顆的差距!它確實能「顯著」降低整顆蛋黃酥的熱量、脂肪(特別是飽和脂肪)和膽固醇含量。

- 動作: 尋覓提供半顆鹹蛋黃選項的店家。或者...狠心一點,自己吃一半時,把鹹蛋黃挖出一半分給別人(或另一半)?雖然很難做到啦...我知道那鹹香有多誘人!

- 分享!分享!再分享!

- 這招是老生常談,但絕對最有效!把一顆蛋黃酥切成 1/4 或 1/2,跟家人、朋友、同事一起分享。這樣既能滿足口腹之慾,嘗到味道,又能大幅減少攝入的蛋黃酥熱量和糖油量。一顆切成四小塊,你吃一小塊,熱量直接除以四,感覺是不是輕鬆多了?

- 動作: 準備一把鋒利的小刀,吃之前先優雅地(或豪邁地)切分!強迫自己練習「只吃預定好的份量」。

- 嚴選「良辰吉時」:當正餐?別鬧了!

- 千萬別當正餐吃! 把蛋黃酥當早餐或代替午餐?拜託不要!它的營養太不均衡(高油糖、低纖維蛋白質),當正餐絕對是災難(血糖波動大、容易餓、營養不足)。

- 最佳時機: 當作「點心」!而且是份量嚴格控制的點心。最好安排在兩餐之間,離正餐有點距離(如前後隔1.5-2小時),避免血糖疊加飆升得太誇張。像我現在學乖了,下午三點左右有點饞,就切四分之一顆,配杯無糖茶,慢慢品味,解饞又不會太超過。

- 動作: 把蛋黃酥定位為「精緻點心」,而非主食。設定明確的點心時間和份量。

- 聰明搭配,減輕身體負擔:

- 無糖飲品是絕配: 吃蛋黃酥時,一定要搭配「無糖」的飲料!我強力推薦:

- 無糖茶類(首選!): 烏龍茶、綠茶、普洱茶。茶中的兒茶素等成分,有研究指出可能幫助調節血脂(雖然不能抵消蛋黃酥的油,但聊勝於無)。更重要的是,熱茶能解膩,讓你不會想一口接一口猛吃。冷的無糖茶也可以。

- 黑咖啡: 同樣解膩,而且不加糖奶的黑咖啡幾乎沒熱量。

- 絕對避免: 含糖飲料(汽水、果汁、含糖手搖飲)!這簡直是熱量核彈加乘!想想看,一顆280大卡的蛋黃酥 + 一杯全糖珍奶(約500大卡),熱量直接破錶快800大卡!嚇死人!

- 搭配高纖蔬果(如果當天要吃一顆): 如果今天決定要享用「一整顆」蛋黃酥(比如特殊節日聚會),那麼在同一天的飲食中,要刻意增加「高纖維」食物的攝取!例如:

- 早餐吃大份蔬菜沙拉。

- 午餐的主食換成糙米飯或燕麥。

- 點心時間多吃一份水果(帶皮吃更好)。

- 動作: 手邊隨時準備好無糖茶或黑咖啡。決定吃蛋黃酥當天,刻意多吃青菜和全穀類。

- 無糖飲品是絕配: 吃蛋黃酥時,一定要搭配「無糖」的飲料!我強力推薦:

- 自製「相對」低負擔版?(高階挑戰)

- 這點比較硬核,適合喜歡動手做又很有實驗精神的人(像我去年就試過...結果不太成功,哈)。

- 可以嘗試:減少油皮中的奶油/油用量(但口感會變差);豆沙餡用代糖取代部分砂糖(味道會不一樣);選用較小的鹹蛋黃;甚至用毛豆泥、地瓜泥混合部分豆沙餡增加纖維(但這完全不是傳統風味了)。

- 現實面: 坦白說,很難同時兼顧「美味」和「超低熱量」。自己做的重點在於「控制原料品質」(如用好的奶油、減少糖量)和「瞭解吃進去的東西」,而不是幻想做出熱量砍半又一樣好吃的蛋黃酥(那幾乎不可能)。我的實驗品...嗯,家人評價很委婉:「很健康...」。意思你懂的。所以這算是進階選項,玩玩可以,別抱太高期望能複製名店口感。

蛋黃酥享用策略效益排行榜

| 策略 | 降低熱量/負擔效果 | 執行難易度 | 風味影響 | 綜合推薦指數 |

|---|---|---|---|---|

| 搭配無糖茶/黑咖啡 | ★★★☆☆ (間接) | ★★★★★ (超易) | 提升解膩感,不影響風味! | ★★★★★ |

| 切成小份與人分享 | ★★★★★ (直接) | ★★★★☆ (需決心) | 份量減少,但風味不變。 | ★★★★★ |

| 選擇「減糖」版本 | ★★★★☆ (直接) | ★★★☆☆ (需尋找) | 甜度降低,豆香更突出。 | ★★★★☆ |

| 選擇「半顆鹹蛋黃」版 | ★★★☆☆ (直接) | ★★☆☆☆ (少見) | 鹹蛋黃風味減半。 | ★★★☆☆ |

| 當日增加高纖食物攝取 | ★★☆☆☆ (間接) | ★★★☆☆ (需規劃) | 無影響。 | ★★★☆☆ |

| 當點心而非正餐 | ★★★★☆ (間接) | ★★★★☆ (需剋制) | 無影響。 | ★★★★☆ |

| 嘗試自製低負擔版 | ★★★★☆ (理論) | ★☆☆☆☆ (困難) | 可能大幅改變 | ★★☆☆☆ |

(★越多表示效果越好/越容易/影響越小/越推薦)

老實說,對我這種意志力普通的人,「分享」和「配無糖茶」是最容易執行也最能立竿見影看到效果(減少攝入量)的方法。選減糖版要看運氣(不是每家都好吃)。至於半顆鹹蛋黃?我還沒克服心理障礙去嘗試,畢竟那整顆蛋黃的滿足感...很難割捨啊!但為了控制蛋黃酥熱量,也許明年中秋可以試試看?

歸根結底,蛋黃酥就是節慶限定的享受。不需要完全拒絕它(那太痛苦了),關鍵在於「有意識地吃」、「控制份量」和「聰明搭配」。享受美味的同時,把對身體的負擔降到最低,才是美食愛好者的長久之道!畢竟,我們要的是年年都能開心地品嚐,而不是吃完就後悔,對吧?

蛋黃酥 Q&A:吃貨的快速問答

我知道大家對蛋黃酥還有很多小疑問,特別是關於那個讓人又愛又怕的蛋黃酥熱量。整理幾個我被問過,或者自己也曾經很困惑的問題,用最白話的方式分享我的理解:

A: 唉,這真是「兩害相權」的難題!老實說,都很高! 沒有一個是低熱量乖寶寶。但如果硬要比,通常蛋黃酥的熱量會略高於鳳梨酥一點點。為什麼?

- 蛋黃酥裡面有那顆「真材實料」的鹹蛋黃(脂肪和膽固醇大戶),再加上油皮、豆沙餡的油和糖,整個就是「熱量三巨頭」集合體。

- 鳳梨酥雖然內餡(鳳梨冬瓜醬)也是高糖,餅皮也用不少奶油,但它少了鹹蛋黃這個高脂成員。所以,一般來說,一顆同等大小(約60g)的鳳梨酥,熱量可能落在 220-250大卡 左右,而蛋黃酥則在 250-290大卡 或更高 (參考我們前面的表格)。

- 結論:「安全」是假議題啦! 重點是「份量控制」。如果你兩個都愛,那就各切四分之一塊來品嚐,滿足味蕾就好。與其糾結選哪個「比較不胖」,不如嚴格控制「吃多少」。別騙自己吃鳳梨酥就沒關係,它的糖分也是爆高的喔!想吃就吃,但份量!份量!份量! 很重要,說三次。

A: 這個說法...嗯,聽起來很美好,但實質幫助「極其有限」,幾乎可以忽略不計!別指望靠冰過就大吃特吃!

- 原理是啥? 確實有些富含澱粉的食物(像米飯、馬鈴薯、義大利麵),煮熟後冷藏,裡面的澱粉會產生一些「抗性澱粉」(Resistant Starch)。這種澱粉比較難被人體小腸消化吸收,所以理論上,身體從中獲得的熱量會稍微少一點點,而且升糖指數也會低一點點。

- 蛋黃酥適用嗎?難! 蛋黃酥的問題在於,它的主要熱量來源不是「澱粉」,而是「油脂」和「糖」!油皮裡的麵粉澱粉比例本來就沒那麼高(相對於純米飯),而且整個被大量的奶油包裹著。豆沙餡更是糖和油的大本營。抗性澱粉主要影響的是「澱粉」本身的吸收率,對油脂和糖分的吸收完全沒影響!

- 數字會說話: 就算冰過真的產生了一點點抗性澱粉(這在油糖含量這麼高的點心裡效果本來就很微弱),可能讓整顆蛋黃酥的「實際吸收熱量」減少個 5-10大卡吧。相對於它動輒280大卡的總熱量,這減少根本是九牛一毛,心理安慰作用大於實質。更別說冰過的蛋黃酥,酥皮口感會變差(容易受潮、不酥),鹹蛋黃也可能變硬,風味大打折扣。我覺得為了那少到幾乎沒感覺的熱量差異犧牲美味,很不值得!

- 結論: 別被這種說法迷惑了!蛋黃酥熱量不會因為冰過就神奇消失。想吃,就享受它最佳風味狀態(常溫或微烤回酥),然後老老實實控制吃的「量」才是王道。

A: 完全懂這種渴望!想吃又怕蛋黃酥熱量炸彈的心情。要找「一模一樣」的替代品很難,但試試看這些方向,或許能稍微撫慰一下想吃甜鹹酥香點心的靈魂,負擔也小很多:

- 「迷你」蛋黃酥或「半顆蛋黃」版: 直接源頭減量!前面提過了,優先找這類產品。份量小了,熱量自然降低。

- 優質蛋捲(原味或少量芝麻): 選成分單純(雞蛋、糖、麵粉、油)、沒有亂加一堆人工香精奶油的品牌。蛋捲的層次感也是來自油脂,但少了豆沙和鹹蛋黃,熱量密度通常比蛋黃酥低。一「根」蛋捲(約10-15g)熱量大概60-90大卡。吃個1-2根解饞還行。重點:選原味,避開巧克力、草莓等高糖夾心口味!

- 無調味堅果 + 一小片起司: 聽起來好像跳Tone?但試試看!幾顆無調味的核桃、杏仁(提供健康的油脂、蛋白質和微量礦物質),搭配一小片(真的很小片)切達或帕瑪森起司(提供鹹香和鈣質)。這個組合能同時滿足你對「油脂香氣」和「鹹味」的渴望,營養價值(蛋白質、好脂肪、纖維 - 來自堅果)遠勝蛋黃酥,飽足感也更好。熱量要控制,堅果一小把(拇指大小份量約10-15g,熱量60-90大卡),起司一小片(約20g,熱量70-80大卡),總熱量約130-170大卡,比一顆蛋黃酥低,但營養好太多!

- 自製低糖豆沙小點心: 如果不怕麻煩,自己煮紅豆(少糖!甚至用代糖),壓成帶點顆粒的豆沙泥(不過濾,保留纖維),可以:

- 包一點點在麻糬皮裡(一樣要控制份量!)。

- 或者單純吃一小匙(真的就一匙!)微甜帶顆粒的紅豆沙,配無糖茶。滿足豆沙的癮,少了油皮和蛋黃的負擔。

- 結論: 與其壓抑到最後爆發狂吃蛋黃酥,不如平時就用這些「相對健康」的選項適度解饞。但切記,「相對健康」不等於「無熱量」,份量控制依然是核心! 沒有東西是可以無限量狂吃的。

希望這幾個Q&A有解答到你心中的小疑惑!總歸一句,享受美食是幸福的,但瞭解背後的蛋黃酥熱量真相,才能讓我們吃得更自在、更長久!你說是不是?