作為一個真心熱愛各種美食,尤其對充滿節日氣息的傳統點心毫無抵抗力的人,包粽子這件事對我來說,不只是端午節的任務,更像是一場充滿樂趣和期待的廚房冒險。老實說,我第一次包的時候,簡直是一場災難!米漏得到處都是,粽葉破破爛爛,煮出來簡直像一鍋有葉子的鹹粥... 但這反而激起了我的鬥志。這些年,我累積了不少失敗經驗(真的很多!),也摸索出一些能讓粽子好吃又不太難上手的 粽子做法 心得。今天,就讓我用臺灣人的視角和味覺記憶,跟你分享從選料到綁粽的全部過程吧!記住,這不是教科書,就是一個愛吃鬼的實戰筆記。

一、 靈魂所在:粽子食材的挑選與準備大公開

包粽子,第一步絕對是搞定材料。食材的好壞,直接關係到粽子的成敗。別急著動手買,先想想你想包哪種口味?是北部那種米粒分明、油香十足的炒米粽,還是南部那種米粒軟糯、清香撲鼻的水煮粽?或者是充滿創意的養生粽、甜粽?(我個人是鹹粽派啦!)

1. 糯米:

- 主角中的主角! 市面上常見圓糯米或長糯米。圓糯米黏性高,煮出來口感更Q軟(像麻糬那種感覺);長糯米口感相對清爽一點,沒那麼粘牙。我一直都用圓糯米,覺得包粽子就是要那個黏糯勁兒才地道。

- 選購要點: 米粒要飽滿、色澤均勻潔白(帶點奶白),聞起來有淡淡的米香,不能有黴味或油耗味。別貪便宜買陳米,煮出來香氣差很多!

- 用量估算: 新手常問到底要買多少米?這真的看個人技術和包的粽子大小。一般來說,1斤幹糯米(約600克)大約能包8-12顆中等大小的粽子(視乎你包的料多料少)。第一次包,建議多準備一點,以防萬一手忙腳亂浪費了。像我第一次大概浪費了半斤米...

2. 粽葉:

- 臺灣最常用的是桂竹筍殼(曬乾後的筍殼)和麻竹葉。桂竹筍殼葉片大、韌性好、香氣獨特,是我的最愛。麻竹葉相對小一點薄一點,香氣淡一些,但容易取得。

- 選購要點: 葉子要完整、無大面積破損或蟲蛀,色澤偏黃褐或綠褐色(新鮮的竹葉是綠的,但包粽子都用曬乾的),聞起來有自然的清香。顏色過於鮮綠或雪白的要小心,可能經過漂白。

- 處理步驟(超重要!這步做不好,粽子容易煮漏或帶苦澀味):

- 清洗: 買回來的幹粽葉先用清水快速沖洗掉表面的灰塵雜質。

- 浸泡: 重點來了!用冷水浸泡至少4-6小時,最好能泡隔夜(夏天放冰箱冷藏泡)。泡軟了才好操作。泡過的水會變黃是正常的。

- 煮沸殺菁: 泡軟後,取一大鍋水,水裡可以加點油(一小匙就好),大火煮沸後,把粽葉放入,煮約10-15分鐘。這一步不僅能徹底殺菌消毒,更重要的是能去除粽葉的生澀味和可能的漂白劑殘留(如果有的話),讓葉子更柔軟有韌性,煮出來的粽子才不會有怪味。煮的時候那個竹葉香超療愈的!

- 冷卻刷洗: 煮好的粽葉撈出,立刻用冷水沖洗降溫。接著用乾淨的小刷子(舊牙刷很好用)或海綿,正反兩面都要仔細刷洗掉絨毛和髒汙。特別是桂竹筍殼的背面,絨毛很多,一定要刷乾淨,煮粽子時才不會脫落混進米里。刷的時候你會看到水變很髒...

- 瀝乾備用: 刷洗乾淨的粽葉,用清水漂淨,然後像掛衣服一樣掛起來瀝乾水分,或用乾淨的布擦乾。稍微有點溼潤的狀態最好包。

3. 內餡食材:

- 這才是讓粽子千變萬化、各家各戶味道不同的關鍵!鹹粽的經典組合少不了:

- 五花肉: 選擇肥瘦相間(約3肥7瘦或4肥6瘦)的帶皮五花肉。太瘦了煮完會柴,太肥了膩口。切成適口大小的塊狀(約2-3公分見方)。

- 鹹蛋黃: 建議買生的鹹蛋黃(市場乾貨店有賣整包的),比真空包裝的熟蛋黃香氣更足,煮熟後流油的效果更好。買回來噴點米酒稍微烤一下或蒸一下去腥。

- 香菇: 選用厚實的幹香菇,香氣足。泡發後去蒂,大的可以切半或切塊。泡香菇的水別倒掉,留下後面炒米或滷肉超香!

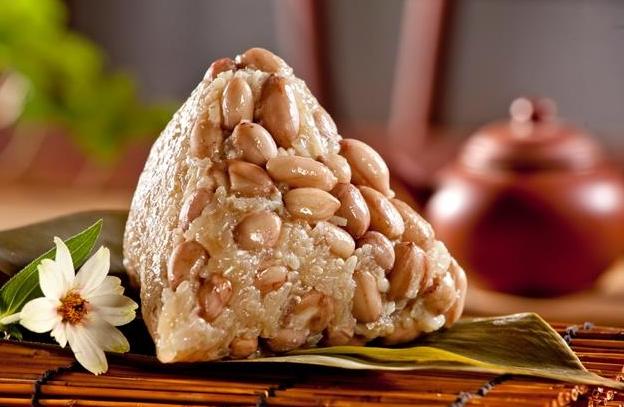

- 花生: 我喜歡帶皮的紅花生,煮後口感好。需要提前浸泡2-3小時,或者用高壓鍋煮一下,確保能煮軟糯。

- 蝦米(蝦乾): 提鮮神器。用米酒或溫水稍微泡軟後瀝乾。

- 栗子: 選用去殼的幹栗子或真空包裝熟栗子。幹栗子需提前浸泡數小時或煮熟。

- 油蔥酥(紅蔥頭酥): 臺灣味的靈魂之一!自己炸或買品質好的成品。分量要足才夠香。

- 菜脯(蘿蔔乾): 可選。增加鹹香脆口的口感。需切碎泡水去掉過多鹹度再擰乾、炒香。

- 魷魚乾: 增加海鮮風味,泡軟切條炒香。

- 調味料:

- 醬油(生抽提鮮、老抽上色)、米酒、白胡椒粉、五香粉(一點點就好,太多搶味)、糖(中和鹹度、提鮮)、鹽、油(豬油或植物油)、泡香菇的水、雞粉(可省略,我通常不用)。滷肉時有時會加一小塊冰糖提味。

4. 綁繩:

- 棉繩(白色或天然色)最常用也最安全。塑膠繩不耐煮且有異味,千萬別用!也有人用藺草繩,有特殊香氣。

粽子食材準備對照表 (鹹粽基礎版)

| 食材類別 | 品項 | 選擇要點/處理方式 | 用量參考 (約10顆粽) | 補充說明/常見問題 |

|---|---|---|---|---|

| 米料 | 圓糯米 | 飽滿潔白,有米香。優先選新米。 | 600-700克 (約1臺斤) | 長糯米口感較鬆散,新手更建議用圓糯米,成功率較高。長糯米泡水時間宜縮短。 |

| 粽葉 | 桂竹筍殼 或 麻竹葉 | 完整無破損,自然黃褐/綠褐色,清香。 | 約25-30片 (含備用) | 關鍵處理:冷水浸泡6小時↑→沸水煮10-15分(加油)→冷卻刷洗正反→瀝乾備用。 省這步,粽子易破或帶異味! |

| 肉類 | 帶皮五花肉 | 肥瘦相間 (3肥7瘦~4肥6瘦),切2-3cm塊。 | 300-400克 | 太瘦煮完口感柴,太肥易膩。 |

| 蛋類 | 生鹹鴨蛋黃 | 買生蛋黃,噴米酒烤/蒸5分鐘去腥。 | 10顆 | 真空熟蛋黃香氣、流油感較差! |

| 乾貨類 | 乾香菇 | 厚肉傘佳,泡發去蒂切塊/半。香菇水保留! | 10朵 (中型) | 香菇水是炒米/滷肉秘密武器! |

| 紅花生 | 帶皮較香,提前浸泡2-3小時或煮軟。 | 80-100克 | 確保煮後能軟糯。 | |

| 蝦米 (蝦乾) | 米酒/溫水泡軟瀝乾。 | 20-30克 | 提鮮關鍵。 | |

| 乾栗子 或 熟栗子 | 乾栗子需泡發數小時並煮熟;熟栗子直接使用。 | 10顆 | 增加香甜風味與口感。 | |

| 辛香料/調味 | 油蔥酥 (紅蔥頭酥) | 臺灣味靈魂! 自炸或買品質好者。 | 3-4大匙 | 別省!香氣差異巨大。 |

| 菜脯 (蘿蔔乾) - 可選 | 切丁/碎,泡水去鹹擰乾,炒香。 | 30-50克 | 增加鹹香脆口層次。 | |

| 魷魚乾 - 可選 | 泡軟切條炒香。 | 1-2條 (中型) | 增添海味。 | |

| 調味料 | 醬油 (生抽+老抽) | 生抽提鮮,老抽上色。 | 適量 | 依品牌鹹度調整。 |

| 米酒 | 去腥增香。 | 適量 | 不可或缺。 | |

| 白胡椒粉 | 1-2茶匙 | 提味。 | ||

| 五香粉 | 少量! 太多易搶味。 | 1/4-1/2茶匙 | 傳統風味,不愛可略。 | |

| 糖 | 中和鹹度、提鮮。 | 1-2茶匙 | 少量即可。 | |

| 鹽 | 調整鹹度。 | 少量 | 醬油鹹度夠可省略。 | |

| 豬油 / 植物油 | 炒料用。豬油風味更佳。 | 適量 | ||

| 香菇水 | 泡香菇的水,濾淨。 | 取代部分清水 | 精華所在!勿丟棄! | |

| 綁繩 | 棉繩 (白/天然色) | 強烈建議! 安全耐煮無異味。 | 1束 | 禁用塑膠繩! 不耐煮且可能有塑化劑溶出風險。 |

二、 家的味道:秘傳粽子食譜與調味比例

好啦,材料備齊了,就要進入調味階段了。這才是 粽子做法 裡各家秘而不宣的精華!我家的味道偏南部粽一點,米粒軟糯,香氣比較清爽。但我也會分享北部粽炒米的關鍵點。這個比例是我試過好幾次,覺得鹹淡適中,大部分人都能接受的家常版。當然,你可以根據自己喜好調整鹹甜度。

1. 滷肉(靈魂中的靈魂!):

- 鍋燒熱,放點油(豬油會更香),先把五花肉塊下鍋煸炒,炒到表面金黃、逼出一些油脂。媽媽說這樣肉更香也不會太油膩。

- 放入泡軟瀝乾的蝦米、切好的香菇(連蒂炒會更香,但我習慣去掉),一起炒出香氣。再加入油蔥酥,炒香!整個廚房都香噴噴了。

- 接著調味:淋入醬油(生抽為主,加點老抽上色),量要足,讓每塊肉都裹上醬色。嗆入米酒去腥提香。撒上白胡椒粉、一點點五香粉(真的只要一點點!太多味道會很可怕)、糖。翻炒均勻。

- 倒入泡香菇的水(淹過肉約8分滿),再加些清水如果不夠。煮滾後轉小火,蓋上蓋子慢燉(滷)至少1小時,直到肉軟爛入味。期間可以試一下味道,不夠鹹加點鹽或醬油,太鹹加點糖或水。我喜歡滷到筷子能輕鬆戳透肉皮的程度。滷汁不用收太乾,後面還能用。關火讓肉泡在裡面更入味。那個香氣會讓你忍不住想偷吃幾塊...

2. 糯米調味(南北大不同!):

- 南部粽做法(水煮粽主流):

- 浸泡好的糯米瀝乾水分(不用瀝到全乾,稍微溼潤即可)。

- 取一個大盆,放入瀝乾的糯米。

- 加入剛剛滷肉的滷汁!這是關鍵!滷汁是吸收了肉、香菇、蝦米等精華的寶貝。把油撇掉一些(如果覺得太油),將滷汁淋入糯米中。

- 再加入油蔥酥(分量要足!)。

- 加入白胡椒粉、一點點五香粉(可選)、鹽或醬油(如果滷汁鹹度不夠)。也可以加點炒香的菜脯碎。

- 用飯勺(或乾淨的手!)把糯米和調味料輕柔但徹底地拌勻,讓每一粒米都沾上醬色和香氣。米粒會呈現好看的淺褐色。拌好後靜置15-30分鐘讓米吸收味道。嘗一下生米的鹹淡?嗯... 生米的味道有點難判斷,主要是看顏色和聞香氣,大概比平常吃的飯鹹一點點就對了,因為煮的時候味道還會淡一點。拌好的米感覺有點黏黏的。

- 北部粽做法(類似油飯做法):

- 糯米浸泡後瀝乾水分(比南部粽瀝得更幹一點)。

- 熱鍋下較多油(豬油或植物油),爆香油蔥酥。

- 如果喜歡,可以加入泡發切丁的香菇、蝦米、五花肉小丁(額外準備的或滷肉切碎)一起炒香。

- 倒入瀝乾的糯米,中小火不斷翻炒。

- 邊炒邊淋入醬油、米酒、白胡椒粉、五香粉、糖等調味料,也可以加入部分香菇水或高湯。

- 炒到米粒均勻上色,半熟(約7分熟),聞到米香即可關火盛起備用。這個炒的過程火候很重要,要不停翻炒避免黏鍋燒焦。新手可能會有點手忙腳亂。

3. 其他餡料準備:

- 鹹蛋黃: 處理好的生鹹蛋黃,每個粽子放半顆或一整顆。

- 花生: 煮/浸泡軟的花生瀝乾。

- 栗子: 處理好的栗子瀝乾。

- 香菇: 滷肉裡的香菇取出備用(一顆粽子配半朵或一朵)。

南北粽風味與做法關鍵差異比較

| 特性 | 南部粽 | 北部粽 | 個人偏好筆記 |

|---|---|---|---|

| 米粒口感 | 軟糯黏口,米粒糊化度高,類似麻糬Q感。 | 粒粒分明較Q彈,有嚼勁,類似油飯口感。 | 我喜歡南部粽那種黏糯感,吃起來很療癒。北部粽口感對我來說有點像在吃飯... 但很多北部朋友超愛。 |

| 烹調方式 | 生米包製,水煮至熟。 | 米先炒至半熟(類似油飯),再包製蒸熟。 | 南部粽煮的時間較長(2小時↑),但操作相對單純(米只需拌)。北部粽前期炒米火候是關鍵,難度稍高。 |

| 香氣風味 | 清香為主,粽葉香較明顯,米吸飽湯汁原味。 | 油香、鍋氣明顯,炒過的米和料香氣濃鬱。 | 南部粽吃的是粽葉和食材融合的清新感;北部粽則像把油飯包起來蒸,香氣奔放。 |

| 米調味方式 | 生米拌入滷汁、油蔥酥等調味料,靜置吸收。 | 生米下鍋與辛香料同炒,加入調味料炒至半熟。 | 南部粽拌米重點是滷汁比例和拌勻;北部粽炒米要注意火候和避免沾鍋。 |

| 所需油脂 | 整體用油量相對較少,依賴滷汁中的自然油脂。 | 炒米時需較多油,才能達到粒粒分明油亮效果。 | 南部粽感覺清爽些;北部粽確實比較油香,但也較易膩(對我來說啦)。 |

| 外觀 | 粽子形狀因水煮較為渾圓飽滿,有時略帶水氣感。 | 因米粒已炒過,線條較立體分明,蒸後更乾爽。 | 都好看!但水煮的南部粽葉子顏色有時會更深一點。 |

| 難度 (新手) | ★★☆☆☆ (入門較易) | ★★★☆☆ (炒米需練習) | 真心建議新手從南部粽做法嘗試!失敗率低很多(頂多煮破一兩顆...),北部粽炒米火候不好控制,易焦或太濕。 |

| 代表地區 | 臺南、高雄為主 | 臺北、新北為主 | 臺灣中部有些是融合做法(半炒米或拌醬炒米再水煮?),或是形狀不同(如彰化三角形)。 |

三、 手把手教學:從零開始的包粽子實戰技巧

重頭戲來了!包粽子絕對是 粽子做法 中最需要練習的一環。看起來阿嬤包得飛快又漂亮,輪到自己上手就是各種漏米、綁不緊、奇形怪狀... 別灰心!我第一次包的粽子,我爸說像被車輾過... 多包幾次就會找到手感。我教你最基礎的四角粽包法(也叫枕頭粽),這是臺灣最常見的形狀。

材料準備好: 處理好的粽葉(一大一小搭配或兩片中型的)、拌好的糯米、滷肉塊、鹹蛋黃、香菇、花生、栗子、棉繩。

1. 取葉與折角:

- 拿兩片粽葉(如果葉子夠大一片也可以,但新手建議兩片疊著包更保險)。葉子的光滑面(正面)朝上,粗糙面(背面)貼合在一起。將兩片葉子的葉梗端(根部硬的那頭)稍微重疊對齊(約2-3公分)。

- 在靠近重疊端約1/3處(靠近自己這邊),用大拇指往內壓,同時食指和中指在葉子背面頂住,折出一個小漏斗狀的角。這個角要緊密,底部不能有縫隙,否則米會漏!折角是成敗關鍵第一步! 我老是折不好,底部漏個大洞。

2. 鋪料與填米:

- 在摺好的小漏斗底部,先放一點點糯米鋪底,薄薄一層就好,輕輕壓一下(別太用力,米煮了還會脹)。

- 接著放餡料:一塊滷肉、半個或一個鹹蛋黃、半朵香菇、幾顆花生、一顆栗子... 看你喜歡什麼組合啦!別貪心塞太多,等下不好包也容易爆開。餡料放的位置儘量集中在漏斗中間。

- 然後,用勺子把糯米蓋住餡料,填滿整個漏斗,大概裝八分滿就好。再用勺子背或手指稍微壓實(同樣,輕柔壓一下讓米緊實點,別死命壓)。米不能裝太滿,否則下一步葉子蓋不過來,勉強蓋了煮的時候也會爆開。我每次都塞太多...

3. 覆蓋與折邊:

- 關鍵步驟來了!將粽葉長出來的尾端(遠離自己那邊),往前翻折蓋住漏斗口(蓋在米上面)。用大拇指和中指、無名指緊緊捏住粽子兩側(捏在漏斗折角那個位置),把蓋過來的粽葉兩邊往內收攏、捏緊,形成一個類似長方體的形狀。

- 長出來的粽葉尖端部分,順勢往下折(通常是往左或右折),形成一個尖角或小耳朵,緊貼著粽體。這時候整個粽子大概的三角錐體(或枕頭狀)就出來了。左手一定要牢牢捏住粽子的主體部分不能松!一鬆手就散架了。我常常在這步崩潰,捏左邊右邊散,捏右邊左邊散...

4. 綁繩:

- 終於到綁繩了!拿準備好的棉繩(長度大概繞粽子4-5圈),先在粽子的腰部(你捏住的那個地方) 纏繞兩圈固定,拉緊!(這是綁緊的關鍵,不拉緊煮的時候米會跑出來變成粥)。

- 然後變換角度(通常是繞到粽子的角),繼續纏繞幾圈,確保每個角都固定住,不會漏米。

- 最後打上一個牢固的死結。繩子不用綁得像藝術品,重點是緊實不鬆脫。可以稍微提起來晃晃,感覺粽子很紮實不會鬆散晃動就對了。如果繩子容易松,可以在打結前把繩頭在手指上繞一下再抽緊打結。我綁的粽子通常都像被五花大綁的傷員...

包粽子常見失敗原因與拯救秘笈

| 失敗狀況 | 可能原因 | 預防/解決方法 | 個人血淚教訓 |

|---|---|---|---|

| 底部漏米 | 1. 折角時底部沒壓緊,有縫隙。 2. 粽葉太小或破損。 3. 米裝太多,壓破葉子。 4. 綁不夠緊,煮時膨脹擠出。 |

1. 折角務必緊密壓實。 2. 選用完整無破粽葉,必要時用兩片。 3. 米裝八分滿,壓實動作輕柔。 4. 綁繩第一步務必用力拉緊腰部。 |

第一次包十顆漏七顆!問題全中... 後來發現折角步驟是地基,地基穩了後面才順利。寧可多練折角,別急著包料。 |

| 粽子煮開散掉 | 1. 綁繩太鬆。 2. 粽葉太滑沒包緊(煮後繩鬆)。 3. 米塞太滿,煮時膨脹撐開。 |

1. 綁繩關鍵在第一步腰部拉緊,纏繞確實。 2. 綁繩打死結並拉緊。 3. 米裝八分滿,預留膨脹空間。 |

煮完一鍋散開的粽子飯真的很沮喪... 現在綁繩都用吃奶力氣(但別拉斷繩)。 |

| 米心沒透(夾生) | 1. 煮的時間不足。 2. 水不夠淹沒粽子。 3. 火太小。 4. 米沒泡夠時間。 |

1. 確保煮的時間足夠。 2. 全程水位必須高過粽子,隨時補滾水。 3. 維持中小火滾煮狀態。 4. 糯米最少泡3小時。 |

有次趕時間泡米才1小時,煮再久米心還是硬!超難吃。寧願多泡點時間。 |

| 粽葉有苦澀味/怪味 | 1. 粽葉處理不當,沒煮過或沒刷洗乾淨。 2. 買到劣質漂白粽葉。 |

1. 務必執行:冷水泡→沸水煮10-15分→刷洗正反面。 2. 購買自然色澤粽葉,避免過於鮮綠或雪白。 |

省了煮葉步驟,結果粽子吃起來有股怪味,整鍋報銷... 從此不敢偷懶。 |

| 粽子吃起來太鹹/太淡 | 1. 滷肉鹹度沒控制好。 2. 拌米時調味失衡。 3. 餡料(如鹹蛋黃、菜脯)鹹度未考量。 |

1. 滷肉時試味,應比平常口味稍鹹一點點(米會稀釋)。 2. 拌米時試生米鹹度?難判斷,靠經驗:看顏色聞香氣。 3. 太鹹的餡料(菜脯)務必泡水去鹹。 |

有次鹵肉下手太重,拌米時又加醬油... 鹹到配水都吞不下!現在滷肉會先保守一點,拌米時再微調。 |

| 肉太柴或肥膩 | 1. 肉選太瘦或太肥。 2. 滷的時間不足(柴)或過長(肥油全化開太膩)。 3. 肉切太大塊不易入味軟爛。 |

1. 選肥瘦相間五花肉(3肥7瘦~4肥6瘦)。 2. 滷夠時間(至少1小時),筷子能輕鬆穿透皮。 3. 肉塊大小適中(2-3cm)。 |

用過純瘦肉,結果像在吃橡皮... 肥肉層是軟嫩關鍵! |

| 花生/栗子沒煮透變硬 | 1. 乾花生/栗子沒充分浸泡或預煮。 2. 煮粽子的時間不足以讓硬質材料軟化。 |

1. 乾花生務必浸泡2-3小時以上或煮熟。 2. 乾栗子需泡軟並預先煮熟。 3. 若使用未處理乾料,需極長煮粽時間(不建議)。 |

咬到硬花生真的會壞了整個口感!現在都乖乖把花生先煮軟,栗子買真空包裝熟的省事。 |

| 北部粽米黏鍋炒焦 | 1. 火太大。 2. 鍋子不夠熱或油不夠多。 3. 翻炒不及時。 |

1. 用中火,鍋熱油熱才下米。 2. 油量要足(比炒菜多)。 3. 不斷翻炒,避免米粒停留過久。 |

炒焦整鍋米的心痛... 現在炒米如臨大敵,手不敢停! |

5. 烹煮(煮出完美口感的最後一關!):

- 南部粽(水煮):

- 取一個深鍋(鍋要夠深夠大),放入包好的粽子,冷水下鍋!水量一定要完全淹過所有粽子(高出至少5公分以上)。這是重點!煮的過程中水會蒸發,米粒會吸水膨脹,如果水不夠,粽子會煮不熟或者夾生。

- 在粽子上方壓一個重物(盤子、蒸架、或是洗乾淨的石頭),確保粽子在水煮過程中完全浸泡在水裡,不會浮起來受熱不均。這點超重要,浮在水面的部分會煮不透!

- 大火煮滾後,轉中火(保持水面持續滾沸的狀態),蓋上鍋蓋,開始計時。煮多久?至少2小時! 是的,你沒看錯。粽子大顆、料多,需要足夠的時間讓米心完全熟透。煮到1小時左右,可以檢查一下水量,如果不夠了,務必新增滾燙的熱水(不要加冷水,會讓溫度驟降影響煮熟)。煮的過程中那個粽葉香瀰漫整個屋子,超期待的!

- 時間到,關火。別急著拿出來!讓粽子繼續浸泡在熱水裡至少30分鐘到1小時。這樣能讓米粒更吸水膨脹,口感更軟糯,味道也更融合。這叫"燜",是南部粽好吃的秘訣之一。燜好後撈出瀝乾放涼。

- 北部粽(蒸煮):

- 因為米已經是半熟的,所以用蒸的比較合適。

- 蒸鍋裡放足量水,燒滾。

- 把粽子放入蒸籠(或放在蒸架上),水滾後上鍋,蓋上蓋子用中大火蒸約45分鐘到1小時。同樣,確保粽子中心熟透。

- 蒸好取出放涼即可。

粽子煮製時間與關鍵要點

| 粽子型別 | 烹煮方式 | 水量要求 | 火候控制 | 烹煮時間 | 關鍵步驟 | 完成檢驗 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 南部粽 | 冷水煮 | 必須完全淹沒所有粽子 (高出5cm↑)。煮中需補滾水維持水位。 |

大火煮滾→轉中火維持穩定滾沸。 | 至少2小時 (視粽子大小、數量增減)。 | 1. 冷水下鍋。 2. 粽子上壓重物防浮起。 3. 關火後續燜30-60分鐘。 |

1. 撈起瀝乾時粽子感覺沉甸甸、扎實飽滿。 2. 拆開粽葉,糯米顏色均勻、質地軟糯無白芯。 |

| 北部粽 | 熱水蒸 | 蒸鍋底層放足夠的水,避免燒乾。 | 水滾後上鍋,中大火蒸。 | 約45-60分鐘。 | 確保蒸鍋密閉性佳,蒸氣充足。 | 糯米因已炒半熟,蒸透後應粒分明但熟軟,無硬塊。 |

等等!先別急著煮!煮前檢查:

- 確認繩子綁緊了嗎?用手捏捏看粽子會不會鬆動?

- 粽葉有沒有明顯破洞?(小洞有時煮後米粒會糊住,大洞就...)

- 米是不是裝太滿,粽葉蓋得很勉強?

- 鍋子夠深夠大嗎?水能淹過粽子嗎?有沒有重物可以壓?

煮好了!放涼一點再吃(剛煮好太燙,而且熱的時候米比較軟爛,冷一點口感更Q)。拆開粽葉的那一刻,看到完美的粽子,聞到撲鼻的香氣,成就感爆棚!就算形狀歪七扭八,只要好吃,就是成功!蘸點甜辣醬或醬油膏,配碗湯,就是幸福的端午滋味。

Q&A:關於粽子做法,大家最常問的三個問題

- 儲存時間: 在-18°C以下的冷凍狀態,風味儲存較佳的時間約1個月。雖然放2-3個月可能也不會壞,但米粒容易脫水變乾、口感變差,香氣也會流失。不建議放超過3個月。

- 解凍加熱:

- 最佳方式: 冷藏室緩慢解凍一夜,取出後拆掉粽葉(冷凍狀態下拆葉子易破),放入電鍋內鍋,外鍋加半杯到一杯水蒸熟(跳起後燜5-10分鐘)。這樣加熱最均勻,口感最接近現煮。

- 快速方法: 不解凍!拆掉粽葉(冷凍狀態較好拆,但小心葉子脆),將冷凍粽子直接放入滾水中煮約15-20分鐘,或用微波爐解凍檔加熱後再用高火短暫加熱(需注意受熱不均)。口感略輸蒸的。

- 優質蛋白來源:

- 烤麩/麵輪: 泡軟擠乾切塊,用醬油、糖、五香粉滷過,吸飽湯汁後口感紮實有嚼勁,類似肉的滿足感。超推薦!

- 豆乾/豆皮(生豆包): 豆乾切丁滷過;生豆包切塊捲起或直接使用,提供豆香和軟嫩/韌性口感。

- 增加鮮味(取代蝦米/肉香):

- 香菇: 絕對不可少!提供濃鬱香氣,選厚實的乾香菇。

- 乾燥的椎茸蒂/杏鮑菇蒂: 泡軟切碎炒香,增加類似肉燥的口感。

- 素肉燥(現成或自製): 用豆皮、香菇蒂、油蔥酥炒製。

- 蘿蔔乾(菜脯): 鹹香脆口,務必泡水去鹹炒香。

- 增添風味與口感:

- 花生、栗子: 經典不變,提供香甜和口感。

- 蓮子: 去心泡軟,增加清甜鬆軟口感。

- 筍丁: 新鮮筍子或筍乾泡發切丁炒香,增加爽脆清甜。

- 雪蓮子(鷹嘴豆): 泡發煮熟,口感綿密帶點堅果味。

- 芋頭: 切小丁稍微炸過或蒸過定型,增加鬆軟香甜風味。

- 增加色彩與營養:

- 紅蘿蔔丁、毛豆仁、玉米粒等。

- 調味關鍵:

- 油蔥酥仍不可少!

- 醬油、糖、白胡椒粉、五香粉(少量)、香菇水、香油(最後提香)。善用好的素蠔油也能增加風味層次。

- 米種選擇: 使用了長糯米。長糯米相對圓糯米,煮後黏性稍低,較不易有那種極致的Q黏感。想追求Q糯口感,務必選圓糯米。

- 浸泡時間過長: 糯米浸泡是為了讓米粒吸飽水分,容易煮熟。但浸泡太久(尤其超過8小時甚至隔夜),米粒吸水量過多,組織軟爛,煮出來就容易失去口感,變得軟爛黏糊。最佳浸泡時間約3-6小時(視室溫,夏天縮短),米粒吸飽水膨脹變白即可,不必追求泡到米能捏碎的程度。我曾經泡隔夜結果煮出來慘不忍睹...

- 水煮時火候不足或時間過長:

- 火候不足: 水煮過程中,沒有維持在穩定滾沸的狀態(中小火滾煮)。溫度不夠,米粒糊化不完全,但也可能因為長時間低溫慢煮,反而導致米粒結構瓦解變糊。

- 時間過長: 煮的時間超過必要太多。南部粽雖然需要長時間(約2小時)讓中心熟透,但如果粽子個頭不大或米量不多,煮過頭也會讓米粒過度軟爛。試著稍微縮短點時間看看。

- 米壓太實: 在包粽子填米時,為了怕漏米而過度用力壓實米粒。壓太緊的米,在煮的過程中失去膨脹空間,更容易糊化黏成一塊,口感變差。填米後只需輕輕撥平或壓一下,讓米粒間沒有大空隙即可。

- 煮後浸泡太久(南部粽): 關火後的燜很重要(30-60分鐘),但燜的時間如果過長(好幾小時),粽子持續在高溫水裡,米粒也會過度糊化變軟爛。按時撈起就好。

改善方向:改用圓糯米 + 控制浸泡時間(3-6小時) + 填米輕壓不實 + 水煮維持穩定滾沸 + 嚴格控制烹煮時間(適粽大小調整)+ 燜的時間恰當(撈起瀝乾)。 試試看,Q度應該會提升!